Pravda statunitense. La negazione dell'Olocausto – parte prima

- Dettagli

- Categoria: Le Schede di Ossin

- Visite: 7750

Le Schede di ossin, 25 gennaio 2019 - Quasi nessuno ha parlato dell’Olocausto nei primi venti anni dopo la guerra. La questione è esplosa negli anni 1970, proprio quando i ricordi di guerra si perdevano e le personalità più in vista e meglio informate di quell’epoca avevano già lasciato la scena...

Le Schede di ossin, 25 gennaio 2019 - Quasi nessuno ha parlato dell’Olocausto nei primi venti anni dopo la guerra. La questione è esplosa negli anni 1970, proprio quando i ricordi di guerra si perdevano e le personalità più in vista e meglio informate di quell’epoca avevano già lasciato la scena...

The Unz Rewiev, 27 agosto 2018 (trad. ossin)

La sorprendente storia del negazionismo dell'Olocausto

Pravda statunitense. La negazione dell'Olocausto – parte prima

Ron Unz

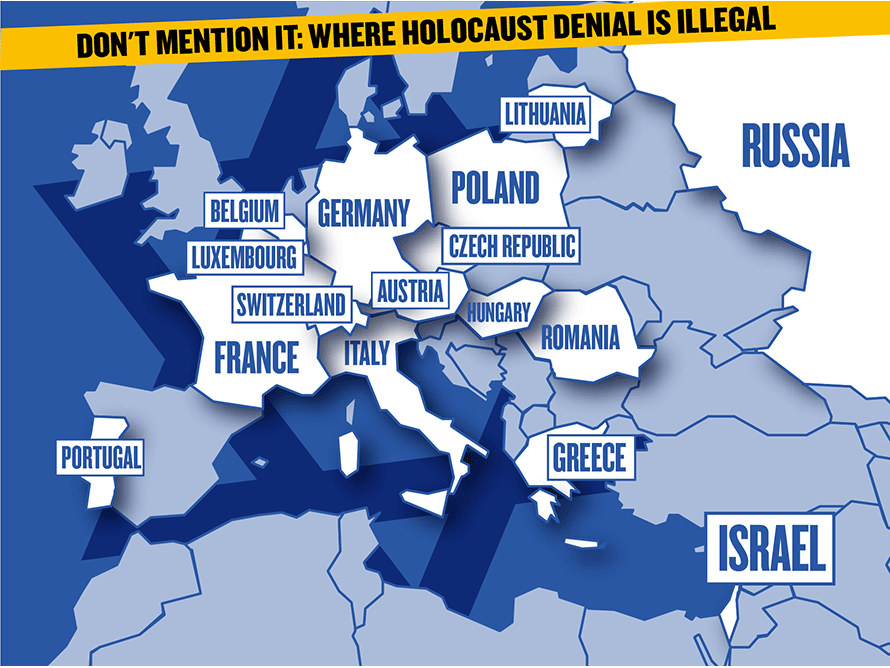

Qualche anno fa ho inteso parlare di un acceso contrasto tra un giornalista di sinistra di nome Mark Ames e i redattori capo del magazine Reason, la pubblicazione più importante del movimento libertarien (Il Libertarian Party, collocabile a destra, ndt) in piena crescita. Anche se in quel momento ero occupatissimo, la curiosità mi ha spinto a darvi un’occhiata.

Nel corso delle guerre dell’immigrazione degli anni 1990, ero diventato molto amico di quelli di Reason, e spesso li andavo a trovare, specialmente durante la mia campagna «inglese» del 1998, quando avevo aperto il mio ufficio politico nella stessa palazzina dove si trovavano anche loro a Westside LA. Poi, quando il mio progetto di archiviazione analogica cominciò ad assorbirmi sempre più agli inizi degli anni 2000, ho progressivamente allentato i rapporti, ma in ogni caso una quarantina di anni di archivi della loro rivista erano stati la prima pubblicazione che avevo inserito nel mio sistema ed ero contento di scoprire che le due parti in conflitto avevano utilizzato il mio sistema per le loro ricerche sui vecchi numeri di Reason.

Sembrava che i libertarien che si raggruppavano intorno a Reason fossero riusciti a realizzare delle incursioni politiche nella ricchissima industria tecnologica della Silicon Valley, e avevano organizzato una grande conferenza a San Francisco. I rivali di sinistra avevano allora deciso soffocare questo progetto sul nascere puntando il dito contro alcune delle posizioni ideologiche meno raccomandabili dei principali leader libertarien. Ron Paul e altri potevano forse opporsi alle guerre all’estero e alle leggi sulle droghe, appoggiare la riduzione delle tasse e chiedere meno leggi, ma loro e i loro alleati del Partito repubblicano si mostravano terribilmente carogne in tutta una serie di altre questioni, e dunque tutti i «buoni pensatori» dovevano prenderne le distanze.

Il dibattito ha avuto un inizio piuttosto banale con un articolo di Ames dal titolo «Omofobia, razzismo e famiglia Koch» che accusava Reason di avere condiviso una piattaforma con un alto deputato repubblicano di opinioni conservatrici cristiane, e anche di dipendere dal finanziamento della famiglia Koch (una delle cinque famiglie più ricche del mondo, ndt) e di avere appoggiato l’apartheid in Sud Africa nel corso degli anni 1970 e 1980. La risposta del redattore capo di Reason mi sembrò abbastanza convincente nel respingere a giusta ragione colpe attribuite alla rivista per associazione. Poneva inoltre in evidenza gli errori e le omissioni flagranti in cui era incorso Ames nelle accuse concernenti l’Africa del Sud. E lo metteva in ridicolo bollandolo come un «teorico del complotto» notoriamente incline all’errore. Mi pare certo che poca gente tra i non addetti ai lavori abbia prestato attenzione a questa polemica tipica delle dispute tra campi ideologici contrapposti.

La svolta c’è stata la settimana successiva, quando Ames è tornato alla carica con un articolo di 5 000 parole e un titolo che non mancò di attirare l’attenzione: «Negazione dell’Olocausto». Vi affermava che nel 1976 Reason aveva pubblicato un numero speciale dedicato a questo argomento esplosivo.

Tutti in internet ci siamo certamente imbattuti nel corso degli anni in numerosi casi di negazionismo, ma il fatto che un magazine rispettabile abbia dedicato un intero numero alla promozione di questa dottrina è tutt’altra cosa. Per decenni Hollywood ha sacralizzato l’Olocausto e, nella nostra società profondamente laica, le accuse di negazionismo dell’olocausto equivalgono un po’ a quella che doveva essere un’accusa di «stregoneria» nel vecchio villaggio di Salem o di trotskismo alla Corte dello Zar rosso. La trasmissione radiofonica di Sam Seder, Majority Report, ha infatti dedicato un’intera mezzora alle accuse rivolte a Reason, e una ricerca in Google con le parole «Reason Magazine» + «Holocauste Denial» produce ancora oggi migliaia di risultati. Fu l’esplosione di questa polemica in Internet ad attirare la mia attenzione all’epoca.

La mia prima reazione fu di perplessità. Reason era il primo periodico che avevo immagazzinato nel mio sistema di archiviazione analogico una dozzina di anni prima, e mi sarei senz’altro accorto dell’esistenza di un numero intero che avesse fatto promozione del negazionismo. Ho tuttavia subito scoperto che il numero di febbraio 1976 era stato escluso dalla raccolta a sua detta “completa” che il magazine mi aveva fornito, una omissione che sollevava da sola seri sospetti. Ma Ames ne aveva evidentemente scovato una copia in qualche biblioteca e prodotto un PDF completo che aveva caricato in internet per supportare le sue accuse.

Leggendo attentamente il suo articolo, e riflettendoci sopra, giunsi alla conclusione che le sue accuse erano tecnicamente false ma sostanzialmente vere. Apparentemente il tema vero cui la rivista era dedicata era il «revisionismo storico» e, ad eccezione di qualche paragrafo inserito qui e là tra le 76 pagine, il tema del negazionismo dell’Olocausto non vi era mai affrontato, di modo che sostenere che il tema di quel numero monografico fosse il negazionismo era evidentemente una esagerazione grottesca. Ma d’altro canto, per quanto pochi degli autori ospitati mi fossero familiari, mi sembrava innegabilmente vero che essi facessero parte della schiera dei più eminenti negazionisti statunitensi e che la maggior parte di essi fosse legata strettamente ad associazioni che operano in quello stesso campo. Inoltre c’erano forti indizi che le loro posizioni sul tema dovevano certamente essere ben conosciute dagli editori di Reason che avevano commissionato i loro articoli.

Il caso più evidente è quando Ames cita le dichiarazioni del dottor Gary North, un eminente intellettuale libertarien che era stato uno dei primi assistenti al Congresso di Ron Paul e che ne è poi diventato un collaboratore fisso in materia politica e di affari:

«I documenti più controversi sul revisionismo a proposito della Seconda Guerra Mondiale sono probabilmente gli infiniti studi scientifici sulla presunta uccisione di 6 milioni di ebrei da parte di Hitler. L’autore anonimo [Hoggan] di The Myth of the Six Million, ha presentato un solido dossier contro la storia di horror preferita dall’establishment – la pretesa giustificazione morale della nostra entrata in guerra… I libri non tradotti dell’ex detenuto di Buchenwald, il professor Paul Rassinier, hanno anch’essi seriamente contestato questa storia … Un libro recente e a basso prezzo, pubblicato in forma di periodico, Did Six Million Really Die ? è stato pubblicato nel 1973, scritto da Richard Harwood».

Un successivo numero del magasine ospitava una lettera di mille parole scritta da Adam Reed dell’Università Rockefeller, un ex collaboratore di Reason, che riaffermava con forza il discorso dominante sull’Olocausto, citando opere standard e rimproverando al signor North di aver citato opere di dubbia qualità sulla negazione dell’Olocausto. Ma North non si smosse dalle sue posizioni:

«Il secondo punto, vale a dire che circa 6 milioni di ebrei siano realmente morti nei campi di concentramento, è qualcosa che resterà incerto fino a quando gli archivi dell’epoca non saranno interamente disponibili. Io non ho convinzioni, né in un senso né nell’altro. Sono contento di aver letto l’interpretazione dei dati forniti dal dottor Reed, ma finché le case editrici e la gilda accademica non cominceranno a incoraggiare il riesame dei dati, io continuerò a raccomandare alle persone interessate al tema del revisionismo di leggere The Myth of the Six Million e Did Six Million Really Die ?, considerandoli come argomentazioni ragionevoli (ma non necessariamente irrefutabili) del revisionismo storico. Se qualcuno non si sente sicuro di sé, dovrà allora leggere di più su tema».

Il dottor James J. Martin era l’autore principale del numero di febbraio sul revisionismo, e il precedente numero di gennaio conteneva una sua lunga intervista con domande che riguardavano anche il tema controverso:

REASON : Dr Martin, lei crede (1) che l’accusa specifica contro i nazisti di avere un programma di sterminio massivo di diversi milioni di ebrei sia vera, e (2) che le atrocità commesse dagli alleati siano state paragonabili, se non peggiori, di quelle perpetrate dai Tedeschi, secondo quanto risulta dagli studi che ha fatto sulla questione?

MARTIN : Ebbene, io non ho mai fatto un conto di quante persone siano morte durante la guerra – abbiamo esaminato una grande varietà di documenti statistici, ma alcuni hanno basi modeste. Risulta dunque difficile azzardare stime di questo genere, che dieci di più siano stati uccisi da una parte o dall’altra non è una questione particolarmente appassionante per quanto mi riguarda. Resta da capire se queste accuse possano essere provate. Io non credo che vi siano prove di uno sterminio pianificato di tutta la popolazione ebraica d’Europa. Sono stato influenzato, nel corso degli anni, dall’opera di Paul Rassinier, e bisogna ancora fare i conti con lui. Le sue opere sono state a lungo ignorate, e prima o poi qualcuno dovrà fare un lavoro decente sui fatti che egli ha presentato. Io penso che quanto afferma Rassinier sia solido e non ho visto prove altrettanto solide che lo contraddicano quando afferma che non c’era un programma pianificato per lo sterminio degli ebrei europei. L’altra sua affermazione è che non vi era un programma di sterminio con l’uso di camere a gas. Il fatto che un gran numero di persone abbia perso la vita è incontestabile – il fatto che i campi di concentramento tedeschi non erano centri di salute è ben noto – ma sembra che siano stati assai più piccoli e molto meno mortali dei campi russi.

Un altro contributore importante del numero era Austin J. App, e tre anni prima aveva pubblicato in libretto intitolato The Six Million Swindle : Blackmailing the German People for Hard Marks with Fabricated Corpses. [L’imbroglio dei sei milioni: ricattare il popolo tedesco con dei cadaveri inventati].

In una colonna di follow-up del redattore di Ames, si dava conto delle reazioni sbalordite di vari giornalisti, uno dei quali scriveva in un tweet «Ignoravo del tutto che Reason Magazine è stato un tempo un paradiso per i negazionisti dell’Olocausto. ‘Santo Dio’». Nonostante le rabbiose smentite degli attuali redattori di Reason, questa descrizione sembra del tutto corretta.

In effetti sembra esservi una notevole evidenza circostanziata che, in quei tempi, lo «scetticismo in materia di Olocausto» fosse molto esteso nel nascente movimento libertarien. A parte le critiche acute del già citato professor Reed, la stragrande maggioranza delle risposte dei lettori sembrava assolutamente favorevole, e con Samuel Konkin III, redattore capo del New Libertarian Weekly e diverse pubblicazioni simili, che sosteneva essere quel numero di febbraio uno dei migliori mai pubblicati. David Nolan, fondatore del Partito libertarien statunitense, definì anch’egli quel numero «straordinario».

I due redattori che hanno curato il numero in questione restano a tutt’oggi delle figure di punta di Reason e del libertarismo statunitense, mentre la testata comprendeva allora nomi come David Brudnoy e Alan Reynolds, entrambi diventati in seguito delle figure influenti della politica conservatrice e libertarien. Non si registrano dimissioni o esplosioni di rabbia a causa della pubblicazione di quel numero che sembra essere stato digerito in totale equanimità, suscitando in apparenza meno rancori di una disputa sulla politica monetaria.

Non avevo mai prestato troppa attenzione alle discussioni sull’Olocausto, ma il nome di Murray Rothbard come collaboratore dell’edizione di Reason del 1976 mi fece ricordare una cosa. Rothbard è unanimemente considerato come il fondatore del movimento libertarien moderno, e mi ricordai che negli anni 1990 avevo letto da qualche parte che egli aveva spesso messo in ridicolo l’Olocausto, trattandolo come qualcosa di assolutamente assurdo, e questo mi era apparso come un esempio tipico dell’eccentricità libertarien. Una rapida ricerca in Google confermò il mio ricordo che Rothbard era stato un negazionista dichiarato dell’Olocausto.

Sebbene la controversia sulla linea editoriale di Reason della metà degli anni 1970 si sia presto spenta, essa è rimasta come un enigmatico rompicapo per me. Io ero stato sempre abbastanza scettico nei confronti dell’ideologia libertarien, ma i miei amici di Reason degli anni 1990 mi erano davvero apparsi come persone intelligenti e razionali, non certo dei matti, e due di quelli che avevo meglio conosciuto erano stati co-redattori del numero controverso in questione.

Potrei facilmente capire come gli zelanti ideologici libertarien possano farsi trascinare oltre il punto di razionalità su certe questioni – per esempio quando sostengono che la polizia e l’esercito debbano essere aboliti in quanto istituzioni statali – ma la questione di cosa fosse o non fosse capitato agli ebrei europei durante la Seconda Guerra Mondiale non rientrava affatto in un tal genere di categoria. Inoltre il libertarismo aveva sempre attirato un gran numero di ebrei, soprattutto nei suoi ranghi superiori, e uno dei redattori del numero veniva da questi ambienti, come d’altronde Rothbard e molti altri che figuravano nel masthead. Non è certo impossibile che certi ebrei siano antisemiti, me è comunque poco probabile. E’ chiaro che era successo qualcosa di molto strano.

Ma ero all’epoca troppo occupato col mio lavoro per concentrami sulla questione. Qualche mese dopo, però, ho avuto più tempo e avviai allora una inchiesta dettagliata. La prima tappa fu di leggere attentamente gli articoli di Reason scritti da questi autori controversi che mi erano prima sconosciuti. Per quanto i loro articoli non trattassero della questione dell’Olocausto, pensai che avrebbero potuto darmi un’idea del loro modo di pensare.

Con mia grande sorpresa, la storiografia mi sembrò straordinariamente buona, e quasi certamente esatta per quanto avevo avuto modo di apprendere nel corso degli anni da fonti perfettamente classiche. Il lungo articolo del dottor Martin sulla famosa storia di «Tokyo Rose» era probabilmente il migliore e il più completo che abbia mai trovato sul tema, e l’analisi del dottor App sulla tragedia dei Tedeschi dei Sudeti era altrettanto forte, trattando diversi punti di cui non avevo mai sentito parlare. Percy Greaves ha riassunto efficacemente parecchi aspetti molto sospetti dell’attacco di Pearl Harbor e, per quanto i suoi argomenti a favore di una denuncia penale contro F.D. Roosevelt non siano certo del tutto coerenti, essi concordavano con l’opinione di molti universitari che avevano scritto sul tema. Inoltre il suo punto di vista è stato sostenuto da un giovane Bruce Bartlett, che diventerà poi un eminente funzionario di Reagan e Bush e, ancora più tardi, un forte oppositore repubblicano di George W. Bush, regolarmente adulato dal New York Times. La maggior parte degli altri scritti sembravano anch’essi di buona qualità, ivi compreso il sunto di M. North sul revisionismo della Seconda Guerra Mondiale. In generale, l’erudizione accademica di questi articoli era notevolmente superiore a quanto capita di trovare nei periodici di opinione degli ultimi decenni, compreso Reason. Chi fosse interessato può cliccare su questo link, leggere gli articoli in questione e decidere da se stesso.

All’epoca, Reason era un periodico giovane e in difficoltà, con un numero di dipendenti e un budget limitati. La pubblicazione di articoli di una qualità tanto evidente fu certamente un notevole successo di cui i redattori capo potevano andare fieri a giusta ragione, e le lettere estremamente positive che ricevettero sembrano assolutamente giustificate. Per contro, gli attacchi vigliacchi di Ames assomigliano a quelli di un puro pirata politico che non si è preso nemmeno la briga di leggere quegli articoli i cui autori insultava.

Indice supplementare della malafede di Ames, è il fatto che abbia lanciato l’epiteto di «nazista» almeno due dozzine di volte, e anche il frequente ricorso al termine «antisemita», e Greaves è stato certamente il destinatario di molti dei suoi insulti. Ma per quanto Greaves e Bartlett abbiano scritto degli articoli simili esattamente sullo stesso tema, Pearl Harbor, e che, secondo Wikipedia, il primo era il consigliere accademico del secondo su questa questione, il nome di Bartlett non veniva mai attaccato da Ames, probabilmente perché trattare un eminente esperto politico, assai apprezzato dal New York Times, da «neonazista antisemita» poteva rivelarsi autodistruttivo. Ma anche tralasciando questo aspetto, accusare i libertarien ebrei che dirigono Reason di essere dei propagandisti nazisti deve essere certamente il tipo di accusa che mette a dura prova la credulità dei più ingenui.

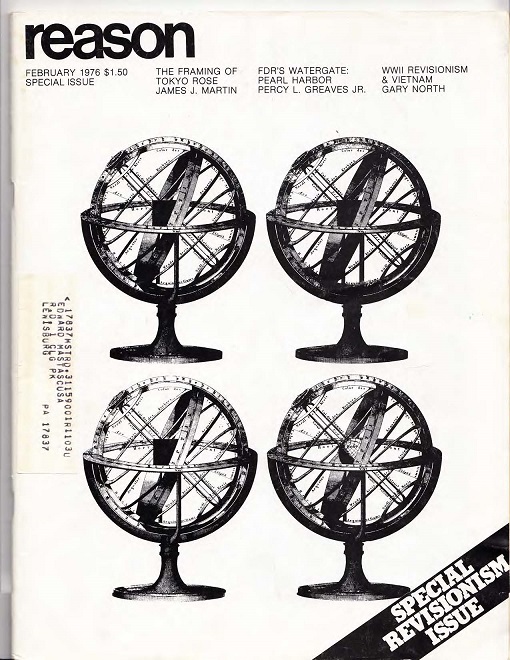

Deborah Lipstadt e la negazione dell’Olocausto

Distrutta come era la credibilità di Ames, ho deciso di rileggere accuratamente il suo articolo, alla ricerca di indizi su una situazione tanto bizzarra. I professori universitari che pubblicano ottimi lavori su taluni temi possono malgrado tutto avere dei punti di vista totalmente irrazionali su altri, anche se la cosa è rara.

Sembra che gran parte delle idee di Ames sulla questione venissero da una certa Deborah Lipstadt, ch’egli definiva grande specialista dell’Olocausto. Il suo nome mi era vagamente familiare come l’accademica che, anni prima, aveva riportato una vittoria giuridica importante contro uno storico britannico di diritto a nome David Irving, e lo stesso Irving era anch’esso criticato nell’articolo di Ames.

Un nome però spiccava. A quanto sembra sulla base delle informazioni di Lipstadt, Ames indicava Harry Elmer Barnes come il «padrino della letteratura statunitense sulla negazione dell’Olocausto» e Martin come «il guru della negazione dell’Olocausto».

Une decina d’anni prima, il nome di «Barnes» non avrebbe avuto per me alcun significato. Ma allora che mettevo a punto il mio sistema di archivio di contenuti e che scannerizzavo molte pubblicazioni statunitensi tra le più influenti degli utlimi 150 anni, avevo subito scoperto che buona parte dei nostri intellettuali pubblici più illustri – sinistra, destra e centro – erano stati improvvisamente censurati ed erano «spariti» intorno al 1940, a causa della loro ostinata opposizione alla politica estera eccessivamente aggressiva di FD Roosevelt, e Barnes, un eminente storico e sociologo, ne era tra i più eminenti. Era stato uno dei primi redattori capo di Foreign Affairs e, per molti anni, i suoi articoli più importanti avevano onorato le pagine di The New Republic e The Nation e, quando cadde in disgrazia, fu editore di Perpetual War for Perpetual Peace, un importante raccolta di saggi scritti da lui stesso e da altre personalità un tempo in auge. Ma vedere una figura di tale statura intellettuale accusata di essere un negazionista dell’Olocausto, senza parlare del fatto che veniva indicato come il «padrino» di tutto questo movimento, mi sembrava piuttosto bizzarro.

Giacché Ames era solo un intermediario politico ignorante che si limitava a ripetere le opinioni di altri, ho rivolto la mia attenzione su Lipstadt, sua fonte principale. Chiunque abbia passato molto tempo a leggere i commenti dei siti web relativamente poco filtrati si è certamente imbattuto nella questione controversa della negazione dell’Olocausto, ma decisi di approfondire la questione in modo molto più serio. Qualche clic sul sito Amazon.com, e il suo libro Denying the Holocaust, scritto nel 1993, arrivò nella mia cassetta postale qualche giorno dopo, consentendomi di entrare in questo mondo misterioso.

La lettura del libro fu certamente per me una formidabile rivelazione. Lipstadt è professore di studi sull’Olocausto con una nomina al Dipartimento di teologia dell’Università Emory e, dopo aver letto il paragrafo di apertura del suo primo capitolo, decisi che la sua specialità accademica avrebbe potuto sicuramente essere definita come una «Teologia dell’Olocausto».

«La produttrice era incredula. Non riusciva a credere che io rifiutassi l’occasione di partecipare alla sua trasmissione televisiva nazionale. ‘Ma lei ha scritto un libro su questo tema. Sarebbe per lei una buona pubblicità’. Io le spiegavo e ripetevo che non avrei partecipato ad un dibattito con un negazionista dell’Olocausto. L’esistenza dell’Olocausto non può essere oggetto di dibattito. Io sono disponibile a spiegare chi sono e che cosa intendono fare, ma non voglio apparire in loro compagnia… Non volendo accettare il mio ‘no’ come definitivo, condannò con forza la negazione dell’Olocausto e tutto quanto essa rappresentava. Infine, in un ultimo tentativo di farmi cambiare idea, mi rivolse una domanda: ‘Io non sono certamente d’accordo con loro, ma lei non pensa che i telespettatori debbano ascoltare l’altro punto di vista?»

L’orrore assoluto di Lipstadt all’idea che qualcuno possa contestare i principi della sua dottrina accademica non può essere più evidente. Uno zelante teologo dell’età delle tenebre europee non avrebbe reagito in modo diverso.

Il secondo capitolo del suo libro mi confermò in questa impressione. Siccome molte delle persone che criticava come negazioniste dell’Olocausto sostenevano anche la prospettiva revisionista circa le cause che hanno portato alla Prima e alla Seconda Guerra mondiale, ella attaccava con durezza queste scuole, ma in modo piuttosto strano. Negli ultimi anni, il blogger Steve Sailer e altri hanno messo in ridicolo quel che definiscono uno stile di dibattito «punta e sputa», che consiste nel descrivere succintamente una narrazione «politicamente scorretta» e poi trattarla automaticamente come se fosse evidentemente falsa senza necessità di spiegarne le ragioni. Questo sembra essere l’approccio che Lipstadt ha adottato in tutto il suo libro, d’altronde piuttosto breve.

Per esempio c’è una lunghissima lista di noti professori universitari, di personalità politiche e di giornalisti influenti che avevano sostenuto le posizioni revisioniste, e si evidenzia come i loro punti di vista non vadano d’accordo con la prospettiva più tradizionale, che l’autrice aveva probabilmente tratto dai suoi libri di testo scolastici, ritenendoli quindi come completamente inattendibili. Sicuramente un predicatore cristiano che tentasse di confutare le teorie evoluzioniste del laureato di Harvard E.O. Wilson citando il passaggio di un versetto biblico, adotterebbe la medesima tattica. Ma ben pochi attivisti evangelici sarebbero così stupidi da fornire una lunghissima lista di eminenti scienziati che hanno tutti la medesima posizione darwinista, tentando poi di contraddirli citando un unico versetto della Genesi. Lipstadt sembra avere un approccio con lo storia un po’ simile a quello di un attivista evangelico, ma di quelli un po’ tonti. Inoltre molti autori da lei criticati mi erano già familiari dopo un decennio di lavoro di archiviazione di contenuti, ed avevo trovato i loro molti libri abbastanza colti e convincenti.

Barnes, in particolare, si trova collocato in buona posizione nella lista di Lipstadt e in tutto il suo libro. L’indice dedica al suo nome più di due dozzine di pagine, ed egli viene ripetutamente indicato come il «padrino» del negazionismo e sua figura seminale. Tenuto conto della ampiezza della copertura mediatica, esaminai con attenzione tutti i riferimenti e le note a piè di pagina che le accompagnavano per scoprire quali dichiarazioni scioccanti egli avesse fatto nel corso della sua lunghissima carriera di erudito.

Rimasi piuttosto deluso. Non riuscii a trovare un solo riferimento a sedicenti punti di vista negazionisti dell’Olocausto fino all’anno precedente la sua morte a 79 anni, e anche da ultimo non si può affatto dire che abbia negato l’Olocausto. In un articolo di 9 300 parole sul revisionismo per una pubblicazione libertarien, egli metteva in ridicolo una delle principali fonti ufficiali sull’Olocausto quando affermava che Hitler avrebbe ammazzato 25 milioni di ebrei, notando che questo totale corrisponde quasi al doppio del numero totale di ebrei dell’epoca. Inoltre Barnes ricorreva ripetutamente all’espressione «presumibilmente» in relazione al racconto del piano di sterminio nazista, un comportamento sacrilego che sembra aver fatto inorridire una teologa come Lipstadt. Inoltre in una breve recensione pubblicata postuma di un libro dell’intellettuale francese Paul Rassiner, Barnes considerava la sua stima di 1-1,5 milioni di ebrei morti piuttosto convincente, ma il tono che usava lasciava intendere che non avesse mai fatto in precedenza stime personali.

Quindi, sebbene quest’ultimo punto confermi tecnicamente l’accusa di Lipstadt secondo cui Barnes era un negazionista dell’Olocausto, il fatto però che abbia affermato senza prove che egli era il fondatore e il leader di questa corrente di pensiero non serve a migliorare granché la sua credibilità scientifica. Nel frattempo, tutte le decine di migliaia di parole scritte da Barnes che avevo letto me lo avevano mostrato come un storico prudente e imparziale.

Mi venne così a mente un famoso incidente avvenuto poco dopo la Rivoluzione bolscevica. L’eminente filologo Timofei Florinsky, uno degli universitari russi di fama internazionale, venne portato davanti ad un tribunale rivoluzionario per un pubblico interrogatorio sulle sue idee, e una dei suoi giudici, un’ex prostituta ebrea ubriaca, ne trovò le risposte così irritanti da sparagli ad abbatterlo sul posto. Considerato l’evidente stato emotivo di Lipstadt, sospetto fortemente che ella avrebbe desiderato trattare allo stesso modo Barnes e i tanti altri ricercatori che denunciava. Tra le altre cose, notava con orrore che più di due decenni dopo la sua caduta in disgrazia, nel 1940, i suoi libri continuavano ad essere letti a Harvard e a Columbia.

I restanti capitoli del libro di Lipstadt mi hanno lasciato assai scettico sull’affidabilità del suo lavoro perché scritti anch’essi in un identico stile isterico. Giacché mi era già stata vagamente nota per la sua battaglia giuridica contro lo storico David Irving più di una dozzina di anni prima, non mi meravigliò scoprire che aveva dedicato molte pagine a insultarlo e vilipenderlo come aveva fatto con Barnes. Decisi allora di approfondire l’affaire Irving.

Non sorprese troppo scoprire che Irving era stato uno degli storici della Seconda Guerra mondiale più di successo, anche per le importanti scoperte documentarie che avevano completamente rivoluzionato la nostra conoscenza di quel conflitto e delle sue cause, e che i suoi libri si sono venduti a milioni di esemplari. Il suo approccio alle questioni storiche controverse consiste nel fondarsi il più possibile su solide prove documentali, e il fatto di non averne trovata nessuna relativa all’Olocausto aveva gettato Lipstadt e le sue colleghe militanti etniche in una frenesia di indignazione, tanto che, dopo anni di lavoro, riuscirono alla fine a rovinargli la carriera. Per curiosità ho letto due dei suoi libri più brevi, che sembravano avere un notevole pregio storiografico, scritti con toni assai misurati, molto diversi da quelli di Lipstadt, il cui racconto del 2005 sul suo trionfo in tribunale contro Irving, History on Trial, non ha fatto che fornire conferme alla mia opinione circa la sua incompetenza.

Il primo libro di Lipstadt, Beyond Belief, pubblicato nel 1986, racconta anche una storia interessante, di qui il sottotitolo descrittivo The American Press and the Coming of the Holocaust, 1933-1945. Gran parte del lavoro si compone di ritagli della stampa statunitense dell’epoca, alternati a commenti isterici carenti di analisi e giudizi. Alcuni giornalisti descrivevano le condizioni orribili in cui erano costretti gli ebrei nella Germania d’anteguerra, mentre altri consideravano tali storie esagerate, e Lipstadt ha fatto automaticamente l’elogio dei primi e ha denunciato i secondi, senza fornire alcuna seria spiegazione.

L’importante libro di Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators, era stato pubblicato tre anni prima. Sebbene l’abbia scoperto solo recentemente, qualsiasi specialista un po’ competente lo avrebbe apprezzato, ma Lipstadt non ne ha nemmeno parlato. Forse la realtà dell’importante partnership economica nazi-sionista degli anni 1930, con funzionari nazisti che si recavano in Palestina come invitati d’onore dei sionisti e i più importanti giornali nazisti che facevano l’elogio dell’impresa sionista rischiava di complicare la sua storiella semplice di un odio fanatico contro gli ebrei tedeschi sotto Hitler, che sarebbe progressivamente sfociato in un discorso di sterminio. La sua laurea ottenuta in una facoltà di teologia sembra assai appropriata.

Il racconto di Lipstadt sui tempi di guerra è anch’esso modesto, se non peggio. Cataloga forse un centinaio di reportage, ognuno dei quali descrive il massacro di centinaia di migliaia, addirittura di milioni di ebrei da parte dei nazisti. Ma si indigna per il fatto che questi reportage erano stati confinati nelle pagine interne dei giornali, una collocazione che fa pensare che essi venissero considerati come frutto della propaganda isterica del tempo di guerra e che i fatti narrati venissero considerati non veri, tanto che i redattori capo spesso esprimevano simili opinioni esplicitamente. In effetti tra queste storie di propaganda figurava l’affermazione che i Tedeschi avessero recentemente ucciso 1,5 milioni di ebrei iniettando loro una droga mortale nel cuore. Siamo più o meno nell’epoca in cui il più importante leader ebreo statunitense, il rabbino Stephen Wise, diffondeva l’assurdo rapporto secondo cui i nazisti avevano massacrato milioni di ebrei, trasformando la loro pelle in abat-jour e il loro corpo in saponette. Evidentemente distinguere il vero dal falso nel calderone della propaganda di guerra non è così facile come Lipstadt sembra supporre.

Gli Statunitensi medi sembravano essere ancora più scettici dei redattori capo dei giornali. Secondo Lipstadt :

«Nel Sunday New York Times Magazine, [Arthur] Koestler ha citato dei sondaggi di opinione negli Stati Uniti che dimostrano come 9 cittadini medi su 10 non credevano alle accuse contro i nazisti e le consideravano come menzogne propagandistiche, dichiarando categoricamente che non credevano ad una sola parola di quanto si diceva».

Lipstadt dimostra in modo convincente che ben pochi Statunitensi sembrano aver creduto all’Olocausto durante la Seconda Guerra mondiale, nonostante l’impegno considerevole dispiegato da militanti ebrei per persuaderli. Nel corso degli anni, ho trovato in molti altri libri questa annotazione e la denuncia dei leader politici statunitensi dell’epoca che non erano stati capaci di «salvare gli ebrei».

La negazione esplicita e implicita dell’Olocausto dopo la Seconda Guerra mondiale

Tuttavia, mentre cominciavo ad approfondire la storia della negazione dell’Olocausto sulla scia della vicenda Reason, rimasi assai sorpreso nello scoprire che lo stesso tipo di incredulità generalizzata verso l’Olocausto sembra essere proseguito ininterrottamente anche dopo la fine della guerra e lungo tutti gli anni 1950, soprattutto tra i militari statunitensi di alto rango, gli alti generali e le persone della intelligence, che avevano dunque una migliore conoscenza degli avvenimenti.

Qualche anno fa, mi sono imbattuto in un libro che mi era del tutto sconosciuto, pubblicato nel 1951 e intitolato Iron Curtain Over America di John Beaty, un rispettatissimo professore universitario. Beaty aveva servito negli anni di guerra nei servizi segreti militari, incaricato della preparazione dei rapporti di briefing quotidiani distribuiti a tutti gli alti responsabili e contenenti un sunto delle informazioni raccolte nel corso delle 24 ore precedenti, un incarico dunque di notevole responsabilità.

Da zelante anticomunista, riteneva gran parte della popolazione ebraica statunitense come coinvolta nelle attività sovversive, e la considerava dunque una seria minaccia per le tradizionali libertà statunitensi. In particolare, il controllo ebraico crescente sull’editoria e i media rendeva sempre più arduo, per i punti di vista discordanti, raggiungere il pubblico statunitense, e questo regime di censura costituiva la «cortina di ferro» evocata dal titolo. Accusava gli interessi ebraici di avere spinto ad una guerra totalmente inutile contro la Germania hitleriana che cercava da tempo di stabilire buone relazioni con gli USA, ma che era stata totalmente distrutta a causa della sua forte opposizione alla minaccia comunista appoggiata dagli ebrei europei.

Beaty denunciava altrettanto vivamente l’appoggio USA al nuovo Stato di Israele, che ci costava potenzialmente l’ostilità di milioni di musulmani e di arabi. E, en passant, criticava anche gli Israeliani per avere continuato a sostenere che Hitler avesse ucciso sei milioni di ebrei, un’accusa assolutamente inverosimile che non aveva alcun fondamento apparente nella realtà e sembrava molto di più una bufala messa in giro dagli ebrei e dai comunisti, per avvelenare le nostre relazioni con la Germania del dopo-guerra e per sottrarre al popolo tedesco che soffriva già da lungo tempo soldi da versare allo Stato ebraico.

Denunciava anche il processo di Norimberga, che bollava come una «pesante macchia indelebile» per gli USA e una «parodia di giustizia». Secondo lui era stato gestito da ebrei tedeschi vendicativi, molti dei quali avevano falsificato le testimonianze. Di conseguenza, questo «fetido fiasco» aveva solo insegnato ai Tedeschi che «il nostro governo non possedeva alcun senso della giustizia». Il senatore Robert Taft, leader repubblicano dell’immediato dopo-guerra, aveva una posizione assai simile, cosa che gli valse poi l’elogio di John F. Kennedy in Profiles in Courage. Il fatto che il procuratore capo sovietico di Norimberga avesse svolto lo stesso ruolo nei famosi processi staliniani della fine degli anni 1930, durante i quali molti ex bolscevichi avevano confessato un mucchio di cose assurde e ridicole, non ha per nulla rafforzato la credibilità di quel processo agli occhi di molti osservatori.

All’epoca, come anche oggi, un libro che sostiene posizioni tanto controverse aveva poche speranze di trovare un editore newyorkese, ma venne almeno pubblicato da una piccola casa editrice di Dallas, e poi ebbe un enorme successo, venendo ristampato diciassette volte nel corso degli anni seguenti. Secondo Scott McConnell, il redattore capo che ha fondato The American Conservative, il libro di Beaty è diventato il secondo testo conservatore più popolare degli anni 1950, collocandosi secondo solo dopo il classico emblematico di Russell Kirk, The Conservative Mind.

Inoltre, le critiche severe dei gruppi ebraici, tra cui l’ADL, provocarono una reazione opposta, e molti generali USA di alto rango, ancora in servizio o in pensione, appoggiarono apertamente il lavoro di Beaty, denunciando le pretese censorie dell’ADL e invitando tutti gli Statunitensi a leggerlo. Per quanto l’assai esplicita negazione dell’Olocausto di Beaty possa scioccare le sensibilità moderne, sembra all’epoca aver suscitato solo qualche lieve inquietudine e venne poi venne quasi del tutto dimenticato, perfino dai suoi critici ebrei.

Buona parte di questa storia interessantissima è raccontata da Joseph Bendersky, un esperto in studi sull’Olocausto, che ha dedicato dieci anni di ricerca archivistica al suo libro pubblicato nel 2000, The Jewish Threat. Esso racconta il diffusissimo antisemitismo nell’esercito USA e nella intelligence militare lungo tutta la prima metà del XX secolo, giacché gli ebrei venivano ritenuti un serio rischio per la sicurezza. Il libro si compone di ben più di 500 pagine, ma consultandone l’indice non ho trovato alcuna menzione dei Rosenberg, né di Harry Dexter White, né di alcuna delle tante spie ebree scoperte dai Venona Decrypts, e perfino il termine «Venona» non compare nell’indice. I rapporti sulla stragrande maggioranza di leader ebrei tra i bolscevichi russi vengono per lo più trattati come frutto di settarismo e di paranoia, e altrettanto a proposito dell’asimmetria etnica presente nel partito comunista USA, senza parlare dell’ingente sostegno assicurato ai bolscevichi dai banchieri ebrei internazionali. A un certo punto, egli respinge la tesi di un legame tra gli ebrei e il comunismo in Germania, notando che «meno della metà» della direzione del Partito comunista era ebrea; ma giacché meno di un Tedesco su cento era di origine ebrea, questi ultimi erano chiaramente sovrarappresentati tra i leader comunisti, al livello di 5 000 %. Questo assomiglia proprio al tipo di disonestà e di errori di conteggio che ho regolarmente incontrato tra gli esperti ebrei dell’Olocausto.

Allora, cessati da tempo i diritti d’autore, sono lieto di aggiungere il lavoro di Beaty alla mia selezione di libri HTML controversi, affinché le persone interessate possano leggerlo e decidere da se stessi :

Iron Curtain Over America – JOHN BEATY – 1951 – 82 000 paole

Questo breve saggio di Beaty del 1951 è stato il primo esempio esplicito di negazione dell’Olocausto che sono riuscito a trovare, ma gli anni dell’immediato dopo-guerra videro un fiorire di quel che si potrebbero definire «negazioni implicite dell’Olocausto», soprattutto nei circoli politici più elevati.

Nel corso degli anni, gli specialisti e i militanti dell’Olocausto hanno molto giustamente evidenziato la natura assolutamente senza precedenti degli avvenimenti storici che studiavano. Raccontano che circa sei milioni di civili ebrei innocenti sono stati deliberatamente sterminati, per lo più nelle camere a gas, da una delle nazioni più istruite d’Europa, ed evidenziano che questo progetto mostruoso ha avuto la priorità rispetto alle esigenze militari della Germania in tempo di guerra durante l’ultima lotta disperata per la sopravvivenza del paese. I Tedeschi hanno inoltre fatto enormi sforzi per eliminare del tutto ogni traccia dei loro atti orribili, dispensando enormi risorse per ridurre in cenere tutti quei milioni di corpi e disperderle. Hanno talvolta anche dissotterrato i corpi sepolti in fosse comuni, per incenerirli totalmente e eliminare quindi tutte le prove. E benché i Tedeschi sino noti per la loro precisione burocratica, questo immenso progetto del tempo di guerra sembra essere stato realizzato senza che un solo documento scritto, a almeno alcun documento di questo tipo, sia mai stato trovato.

Lipstadt ha intitolato il suo primo libro Beyond Belief, e io penso che tutti possiamo convenire che l’avvenimento storico del quale lei e tanti altri del mondo universitario e a Hollywood hanno fatto il pezzo forte della loro vita e della loro carriera sia uno dei più rilevanti di tutta la storia dell’umanità. Infatti solo una invasione marziana sarebbe forse più degna di tanta attenzione, ma la celebre pièce radiofonica di Orson Welles sulla Guerra dei mondi, che ha terrorizzato milioni di Statunitensi nel 1938, era una favola e non era reale.

I sei milioni di ebri morti nell’Olocausto costituiscono certamente una frazione importantissima di tutte le vittime della guerra sul teatro europeo, vale a dire 100 volte più di tutti i Britannici morti, e decine di volte più numerosi di tutti gli Statunitensi caduti in combattimento. Inoltre la mostruosità stessa del crimine contro dei civili innocenti costituiva certamente la migliore giustificazione possibile all’intervento militare degli Alleati. Tuttavia per molti anni dopo la guerra una sorta di stranissima amnesia sembra essersi impossessata dei principali protagonisti politici.

Robert Faurisson, un professore universitario francese poi diventato un eminente negazionista dell’Olocausto negli anni 1970, ha fatto un’osservazione estremamente interessante a proposito delle memorie di Eisenhower, Churchill e De Gaulle :

«Tre delle opere tra le più conosciute sulla Seconda Guerra mondiale sono: Crusade in Europe del generale Eisenhower (New York : Doubleday[Country Life Press], 1948), The Second World War di Winston Churchill (Londres : Cassell, 6 vol., 1948-1954) e les Mémoires de guerre du général de Gaulle (Paris : Plon, 3 vol., 1954-1959). In nessuna delle tre si fa la minima menzione delle camere a gas naziste».

Crusade in Europe di Eisenhower è un libro di 559 pagine ; i sei volumi di The Second World War di Churchill totalizzano 4 448 pagine ; e le Memorie di guerra in tre volumi di De Gaulle contano 2 054 pagine. In questa massa di scritti, che giunge ad un totale di 7 061 pagine (senza contare le parti introduttive), pubblicate tra il 1948 e il 1959, non si trova alcuna menzione delle «camere a gas naziste», di un «genocidio» degli ebrei, né dei «sei milioni» di vittime ebree della guerra.

Dato che l’Olocausto dovrebbe essere considerato come l’episodio più importante della Seconda Guerra mondiale, simili omissioni evidenti dovrebbero quasi costringerci a collocare Eisenhower, Churchill e De Gaulle tra i «negazionisti impliciti dell’Olocausto».

Molti altri dovrebbero rientravi. Nel 1981, Lucy S. Dawidowicz, un eminente specialista dell’Olocausto, ha pubblicato un libretto intitolato The Holocaust and the Historians, nel quale denuncia molti storici importanti per avere totalmente ignorato l’Olocausto per molti anni dopo la Guerra. Infatti gli studi sul tema erano fatti quasi esclusivamente da programmi di studi ebraici che i militanti ebrei avviavano in diverse università del paese. Per quanto la carente formazione scolastica di Lipstadt e il suo stile isterico non mi abbiano per niente impressionato, ella sembra essere stata una delle universitarie più brillanti che hanno cominciato una carriera in questo tipo di programmi – cosa che lascia pensare che la loro qualità media fosse ben peggire della sua.

Comunque Dawidowicz insiste a dire che gli studi storici hanno spesso ignorato l’Olocausto nelle loro presentazioni:

«Ma emerge con chiarezza anche a un esame superficiale dei manuali scolatici e dei lavori storici inglesi e statunitensi che i terribili fatti dell’Olocausto non abbiano avuto la dovuta attenzione. Per più di due decenni, alcuni testi delle scuole secondarie e delle medie non lo hanno nemmeno menzionato, mentre altri lo trattavano sommariamente e in modo incompleto sia per ciò che concerne i fatti, che il loro significato storico».

Nel campo della cultura più erudita, sottolinea che quando Friedrich Meinecke, universalmente riconosciuto come il più eminente storico della Germania, ha pubblicato The German Catastrophe nel 1946, egli ha denunciato con vigore Hitler come capo di una «banda di criminali» ma non ha assolutamente fatto alcuna menzione dell’Olocausto, che pure avrebbe dovuto caratterizzarsi come l’apogeo di una tale criminosità. I grandi resoconti britannici su Hitler e la Seconda Guerra monfiale di storici di primo piano come A.J.P. Taylor, H.R. Trevor-Roper e Alan Bullock erano altrettanto silenziosi sul tema. Una situazione simile si è registrata negli USA fino al 1972, quando l’enorme volume di 1 237 pagine intitolato Columbia History of the World, che pure aveva un co-editore ebreo, ha dedicato un intero capitolo alla Seconda Guerra mondiale, ma ha accennato all’Olocausto in sole due brevi frasi e anche piuttosto ambigue. Si ha quasi l’impressione che molti di questi sperimentati professionisti abbiano trattato la discussione sull’Olocausto come una vera vergogna, un argomento da evitare o almeno da minimizzare.

Dawidowicz critica anche Slaughterhouse-Five, il capolavoro del 1969 di Kurt Vonnegut, quando afferma che il bombardamento di Dresda fu il «peggior massacro della storia europea», considerando l’Olocausto quasi come non avvenuto.

Io stesso avevo notato qualcosa di simile qulche anno prima della pubblicazione del libro di Dawidowicz. La traduzione inglese del libro del giornalista tedesco Joachim Fest, Hitler, era stato pubblicato nel 1974 e il l’ho letto qualche anno dopo, trovandolo eccellente come dicevano i critici. Ma ricordo di essere rimasto un po’ perplesso nel constatare che questo libro di 800 pagine conteneva non più di due pagine sui campi nazisti e che la parola «ebreo» non compariva nell’indice.

La grande maggioranza delle vittime ebree di Hitler veniva dalla Russia e dai paesi dell’Europa dell’est facenti parti del blocco sovietico. Era qui che si trovava la maggior parte dei campi di sterminio studiati dagli specialisti dell’Olocausto, e di conseguenza sono stati i Sovietici la fonte più importante delle prove maggiori utilizzate nel processo di Norimberga. Però Dawidowicz nota che, quando Stalin ha cominciato a non fidarsi degli ebrei e di Israele, qualche anno dopo la fine della guerra, quasi tutti i riferimenti all’Olocausto e alle atrocità tedesche contro gli ebrei sono spariti dai media e dai libri di storia sovietici. Idem nei paesi satelliti del Patto di Varsavia, anche se gli alti dirigenti del Partito comunista di un buon numero di questi paesi sono stati ancora per qualche anno ebrei. Infatti mi ricordo di aver letto diversi articoli di giornali a proposito del fatto che, dopo la caduta del muro di Berlino e la riunificazione delle due metà d’Europa, ci si è accorti che la maggior parte degli Europei dell’est non aveva mai sentito parlare dell’Olocausto.

Oggi i miei giornali del mattino sembrano pubblicare articoli sull’Olocausto con una frequenza sbalorditiva, e probabilmente nessun avvenimento del XX secolo occupa un posto altrettanto importante nella nostra coscienza pubblica. Dati statistici del 1995 dicono che circa il 97 % degli Statunitensi conosce l’Olocausto, molto più dell’attacco di Pearl Harbor o delle bombe atomiche sganciate sul Giappone, mentre meno della metà dei nostri concittadini sa che l’Unione Sovietica è stata nostra alleata in tempo di guerra. Ma io sospetto al contrario che chiunque si fosse formato sui principali giornali e libri di storia pubblicati nei primi decenni seguiti alla Seconda Guerra mondiale non avrebbe avuto alcuna conoscenza dell’Olocausto.

Nel 1999, Peter Novick ha pubblicato un libro su questo tema generale, intitolato The Holocaust in American Life, citando questa inchiesta, e l’introduzione inizia facendo notare il modo stranissimo che segue l’Olocausto nella sua infuenza culturale, diverso da tutti gli altri maggiori avvenimenti storici. Per quasi tutti gli altri spinosi avvenimenti storici, come la sanguinosa battaglia della Somme o l’amara guerra del Vietnam, il loro maggiore impatto sulla oscienza popolare è giunto poco dopo, i libri e i film più importanti sono apparsi nei primi cinque o dieci anni, quando il ricordo era ancora fresco, e l’influenza ha raggiunto il suo culmine dopo una ventina d’anni, per poi esaurirsi progressivamente.

Nel caso dell’Olocausto, invece, è successo il contrario. Quasi nessuno ne ha discusso nei primi venti anni dopo la Seconda Guerra mondiale, e si è collocato progressivamente al centro della vita statunitense negli anni 1970, proprio quando i ricordi di guerra si perdevano e le personalità più in vista e meglio informate di quell’epoca avevano già lasciato la scena. Novick cita molti studi e inchieste che dimostrano che tale mancanza di interesse e di visibilità toccava anche la stessa comunità ebraica, che pure aveva tanto sofferto, ma che sembrava essersene completamente dimenticata per tutti gli anni 1950 e gran parte degli anni 1960.

Io posso certamente confermare tale impressione a partire dalla mia esperienza personale. Prima della metà o della fine degli anni 1970, avevo solo una vaga impressione che praticamente tutti gli ebrei e gli zingari d’Europa fossero stati sterminati durante la Seconda Guerra mondiale, e nonostante l’espressione «olocausto» sia di uso comune, esso veniva per lo più riferito a un «olocausto nicleare», espressione da tempo dimenticata e oggi in disuso. Poi, con la caduta del muro di Berlino, mi sono meravigliato di scoprire che l’Europa dell’est è ancora piena di zingari non sterminati, che hanno rapidamente invaso l’ovest e provocato ogni sorta di controversia politica.

La riscoperta dell’Olocausto

Il rimpianto Raul Hilberg è universalmente riconosiuto come il fondatore degli studi moderni sull’Olocausto, cominciati con la pubblicazione, nel 1961, del suo enorme volume The Destruction of the European Jews. Nell’interessantissimo necrologio di Hilberg, scritto nel 2007, lo storico Norman Finkelstein sottolinea che, prima di lui, non si era praticamente scritto sull’Olocausto, e che la discussione sul tema era considerata quasi un «tabù». Il fatto che un avvenimento recente di tale importanza evidente sia stato quasi completamente cancellato dal pubblico dibattito e dalla coscienza degli storici e dei politologi può spiegarsi in diversi modi. Ma quando ho cominciato ad approfondire il rivoluzionario lavoro di Hilberg, mi sono imbattuto in ogni sorta di strane ironie.

Secondo Wikipedia, la famiglia di ebrei austrici di Hilberg è arrivata per coincidenza negli Stati Uniti lo stesso giorno in cui è scoppiata la guerra nel 1939 e, affacciandosi all’adolescenza, egli rimase inorridito nel leggere tutti i reportage sullo sterminio in corso dei suoi compatrioti ebrei, e telefonò perfino ai leader ebrei chiedendo loro perché facevano tanto poco per salvare i loro correligionari dall’annientamento. Si arruolò poi nell’esercito USA in Europa, quindi si specializzò in Scienze Politiche al Brooklyn College dopo la fine del conflitto. L’inspirazione per il suo lavoro sembra essergli venuta quando rimase scioccato da una riflessione di uno dei suoi professori, Hans Rosenberg :

«Le peggiori atrocità perpetrate su una popolazione civile nei tempi moderni si sono avute durante l’occupazione napoleonica della Spagna».

Quando Hilberg gli chiese come, lui che era un rofugiato ebreo tedesco, potesse totalmente ignorare l’uccisione di 6 milioni di ebrei, un crimine mostruoso commesso pochi anni prima, Rosenberg cercò di sviare la domanda, dicendo che «è una faccenda complicata» e che «la storia non si occupa dell’epoca attuale». Giacché Rosenberg era un allievo di Meinecke, che Lipstadt denuncia come un negazionista implicito dell’Olocausto, potrebbe darsi che egli condividesse le convizioni del suo mentore, ma che fosse reticente ad ammetterlo coi suoi studenti ebrei, emozionalmente reattivi, del Brooklyn del dopo-guerra.

Più tardi Hilberg ha fatto le sue ricerche di dottorato a Columbia sotto la guida di Franz Neumann, un altro ricercatore ebreo tedesco. Ma quando rese noto di voler concentrare le sue ricerche sullo sterminio degli ebrei europei, Neumann lo scoraggiò fortemente, avvertendolo che sarebbe stato imprudente sul piano professionale e avrebbe potuto trasformarsi nel suo «funerale accademico». Quando ha tentato di pubblicare le sue ricerche in forma di libro, ha ricevuto una serie di critiche negative, con Yad Vashem di Israele che temeva vi sarebbero state «critiche ostile», e per sei anni è stato respinto da diverse grandi case editrici e anche dall’Università di Princeton, su consiglio dell’influente intellettuale ebrea Hannah Arendt. C’è da chiedersi naturalmente se tutti questi eruditi affermati non sapessero per caso qualcosa che un giovane dottorando ingenuo come Hilberg non sapeva. Il suo libro è stato alla fine stampato solo perché un immigrato ebreo la cui attività aveva sofferto sotto i nazisti ne ha finanziato la pubblicazione.

.png)