L’indulgenza di Sergio D’Elia

- Dettagli

- Visite: 14822

L’indulgenza di Sergio D’Elia

Azazello

La storia di Sergio D’Elia, raccontano le cronache, è piena di contraddizioni. Nato a Pontecorvo (Frosinone) il 5 gennaio 1952, entrò nell’organizzazione terrorista “Prima Linea”, beccandosi una condanna a 25 anni di carcere (12 scontati) per l’assalto al carcere di Firenze del 28 gennaio 1978, nel corso del quale venne ucciso l’agente di polizia Fausto Dionisi

Prima Linea non era il meglio in fatto di moralità, almeno stando ad alcune non benevole ricostruzioni (vedi qui). Uno dei suoi membri era Marco Donat Cattin, progenie viziata dell’omonimo esponente della sinistra DC, Carlo (più volte ministro), che ne favorì forse (in combutta con Francesco Cossiga) la fuga in Francia. Venne preso e estradato in Italia, dove uscì assolto dall’accusa di omicidio e scarcerato, morendo poi in un incidente d’auto. Un altro era Roberto Sandalo, che pare si sia fregato addirittura i soldi dell'organizzazione.

La storia di Sergio D’Elia, però è diversa. Lui si è redento. Dopo essersi assunto la responsabilità morale dell’omicidio per il quale venne condannato (respingendone quella giuridica), si è fatto 12 (su 25) anni di carcere. Nel frattempo venne adottato dal partito radicale, sposando Mariateresa Di Lascia e, poi, Elisabetta Zamparutti. Aderì quindi alla causa della non violenza (stanco forse di quella che già aveva esercitato, o forse solo teorizzato) e fondò l’associazione “Nessuno tocchi Caino”. Venne infine riabilitato e poté così entrare in Parlamento.

Il pentimento di Sergio D’Elia, certamente sincero e comunque da ritenersi obbligatoriamente tale alla luce delle numerose querele per diffamazione intentate contro giornalisti e altri critici, si combina con una indulgenza nei propri confronti dai toni - a mio avviso - piuttosto egocentrici, di cui è testimonianza una lettera rivolta “al Presidente e ai colleghi della Camera dei Deputati”, in occasione delle polemiche suscitate dalla sua nomina a membro del Comitato di Presidenza della Camera (1).

Una lettera piena di benevole considerazioni sul proprio passato, la sua “identità” e la propria “storia”, nella quale non un cenno viene fatto alle vittime di quella stagione di violenza e, perfino la morte prematura della moglie, diventa una pena extra giudiziaria sopportata da lui (non dalla povera defunta), che si è aggiunta ai 12 anni di carcere comminatigli per un’accusa ritenuta piuttosto infondata, sebbene definitiva.

Indulgenza a senso unico

Un'indulgenza a senso unico, una tendenza a vedere solo alcune cose, ignorandone altre, che Sergio D’Elia (e l’organizzazione da lui presieduta) continuano a dimostrare nell’attività di tutti i giorni.

Così, il neo-militante non violento sbraita e organizza iniziative contro la pena di morte in Iran, ma non sembra essersi molto speso contro le esecuzioni negli USA, o contro quella pratica barbara degli omicidi mirati (una condanna a morte pronunciata senza processo ed eseguita senza altra procedura che non sia quella di premere un grilletto, sganciare una bomba o telecomandare un drone), che Israele condivide nel mondo solo con gli USA, la mafia e i cartelli della droga. Né contro le centinaia di detenzioni amministrative (senza processo, senza contestazioni degli addebiti e prorogabili all’infinito) che sempre Israele commina ai Palestinesi (anche ai bambini), né contro la demolizione delle case delle famiglie dei Palestinesi, solo sospettati di un delitto (pena collettiva vietata dalla Convenzione di Ginevra).

Sarà forse da attribuirsi ad una irresistibile passione per Israele, davvero cieca come si conviene a ogni grande amore. Che gli è costata anche qualche clamorosa gaffe. Nel 2009, mentre lo Stato ebraico lanciava l’operazione assassina contro Gaza chiamata “Piombo fuso”, che si concluse con 1400 morti Palestinesi, soprattutto civili (il rapporto Goldstone, approvato dall’ONU, accusò le forze israeliane di avere, in diverse occasioni, deliberatamente colpito i civili), Sergio D’Elia si preoccupava invece di denunciare l’approvazione di una legge a Gaza che prevedeva la pena di morte. L’organizzazione non violenta, in poche parole, non si allarmava tanto per le (tantissime) morti vere (1400) provocate dall’esercito israeliano, ma solo per quelle potenziali, che avrebbero potuto essere comminate (all’esito di un processo) dall’autorità che amministra Gaza.

E questo strabismo nei confronti dell’Iran e di Israele deve essere proprio un vizio, perché si è manifestato anche in altre occasioni. Non sembra, per esempio, che l’organizzazione da lui diretta si sia mai occupata di Mordechai Vanunu (nella foto a destra), un (allora) giovane tecnico nucleare israeliano, rapito in Italia e poi condannato a 18 anni di prigione in Israele per avere denunciato che il suo paese aveva costruito la bomba atomica. Oggi a Mordechai, da poco scarcerato, è impedito di andare all’estero e perfino di avere contatti con stranieri.

Nessuno tocchi Caino si scandalizza invece (e diffonde comunicati di denuncia) per il caso di Omid Kokabee, uno scienziato iraniano condannato a 10 anni di prigione per motivi più o meno simili.

E ancora, all'indomani del barbaro eccidio di Charlie Hebdo, il nostro ha meritoriamente partecipato ad una manifestazione di protesta all’ambasciata francese di piazza Farnese, denunciando però, non tanto il crudele assassinio delle vittime, quanto l'attacco alla “libertà”. Come dire che, per lui, perfino le volgari vignette che ritraevano il profeta Maometto col culo da fuori erano appunto una manifestazione di “libertà”.

|

|

Benissimo, siamo d’accordo. Per quanto si manifesti in modo stupido, la libertà di espressione è sempre sacra!

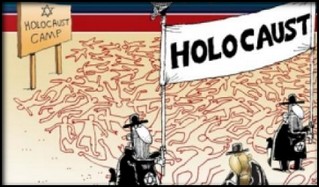

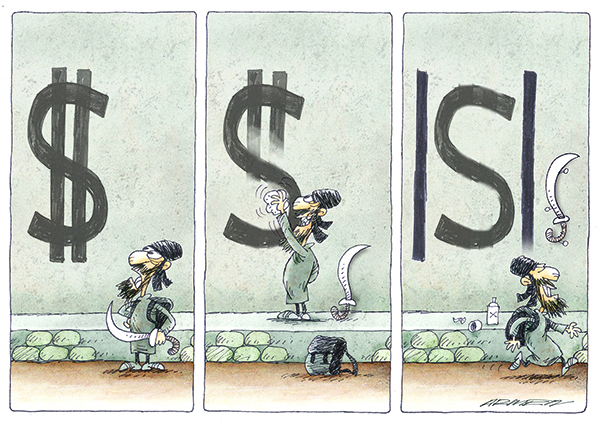

Ma, allora, perché Nessuno tocchi Caino chiede oggi al governo italiano di “intervenire” affinché venga impedito lo svolgimento in Iran di una rassegna di vignette sull’olocausto? Volgarità per volgarità, saranno anch'esse manifestazione di libertà. Peraltro questa rassegna si svolge in contemporanea con un altro festival di satira, in corso sempre a Teheran, che prende di mira ISIS.

Scagliarsi contro un tipo di satira (e non contro un altro) è una manifestazione di indulgenza a senso unico, di strabismo anti-iraniano, oppure il nostro ritiene che solo insultare Maometto sia una manifestazione di libertà?

Ai posteri (o al prossimo pentimento, chissà!) l’ardua sentenza. Piuttosto ci viene di pensare che, nella storia di Sergio D’Elia, non ci siano poi tante contraddizioni. A noi sembra di vederci una costante: una tendenza al giudizio estremista e parziale sulle cose del mondo.

Note:

Signor Presidente della Camera, colleghe e colleghi deputati,

A seguito delle dichiarazioni rese il 1° giugno 2006 dall’onorevole Giovanardi su di me e sulla mia storia personale e politica, desidero offrire questo mio contributo di conoscenza, che ritengo utile anche al fine di un più generale dibattito sulla giustizia, la civiltà del diritto e il senso della pena nel nostro ordinamento.

Sono stato uno di Prima Linea, trenta anni fa. Accetto che si dica ancora oggi di me: un “terrorista di Prima Linea”, mi rifiuto però di credere che qualcuno pensi davvero che sia il termine giusto, vero o esatto per dire, non solo quello che sono io oggi, ma anche quello che sono stato ieri. La mia identità politica e la mia lotta degli anni Settanta possono forse essere approssimate alle idee “libertarie” (il che non vuol dire: nonviolente) di un anarchico dell’Ottocento, non certo assimilate al terrorista suicida e omicida degli anni Duemila.

Insieme ai miei compagni, ero cresciuto con l’idea che fosse possibile cambiare il mondo, tutto e subito. Subivamo l’effetto di una sorte di frenesia: dopo i volantinaggi alle 6 di mattina davanti alle fabbriche, le proteste organizzate nella mensa degli studenti, i comitati di lotta nei quartieri popolari, pensavamo che fosse a portata di mano la realizzazione del paradiso in terra. Ritenemmo la lotta armata come mezzo necessario per accelerarne l’avvento o, comunque, verificarne la probabilità. Una sorta di “demone della verifica” ci ha spinto all’azione estrema e irreparabile.

Il fine che giustifica i mezzi a cui molti aderivano culturalmente e filosoficamente, per noi è stata linea di condotta coerente e pratica. Che fosse vero il contrario, cioè che i mezzi prefigurano i fini, per me c’è voluta l’esperienza della lotta armata e del carcere e poi, quand’ero ormai pronto, l’incontro con Marco Pannella. Voglio dire che Marco Pannella c’era già, e da una vita, su quella semplice verità; lui era pronto, non ero pronto io e come me, quelli che lui chiamava i “compagni assassini”, che lo avrebbero ri-conosciuto dieci anni dopo.

In quegli anni, i radicali erano gli unici a non considerarci dei mostri e quando Marco Pannella diceva “violenti e nonviolenti sono fratelli” capivamo il senso di quelle parole: violenti e nonviolenti avevano in comune la voglia di cambiare l’esistente, senza cedere all’indifferenza e alla rassegnazione. Noi, violenti, con la forza dell’odio; loro, nonviolenti, con la forza del dialogo e dell’amore.

Nel momento della rinuncia alla violenza come forma di lotta politica era quindi naturale – volendo mantenere il nostro impegno politico e sociale dalla parte dei più deboli e indifesi – che incontrassimo e ri-conoscessimo il partito del diritto e della nonviolenza.

I due anni di lotta armata mi avevano ampiamente dimostrato che la nostra lotta era vana rispetto agli obiettivi che ci eravamo dati e che le ragioni e le speranze di quella lotta erano andate distrutte dai mezzi usati per affermarle. Avevo accettato interiormente la verità della sconfitta, ancor prima della sua evidenza storica e politica. E quindi aspettavo il momento dell’arresto come un epilogo necessario. Giunse in una bella giornata di maggio del ’78, e fu una liberazione.

Personalmente non ho mai sparato a nessuno, anche se è stato solo un caso. Sarebbe potuto accadere a me, esattamente, come è successo a molti miei compagni, con cui ho condiviso tutto, di uccidere e/o essere uccisi. In quegli anni, solo una serie di – posso dire col senno di poi – fortunate circostanze mi hanno impedito di diventare un assassino.

Sono stato condannato in base a uno dei postulati della dottrina emergenzialista dell’epoca, per cui il responsabile di un’organizzazione terroristica andava considerato responsabile dei crimini commessi nel territorio in cui operava. Agli occhi dei giudici non valeva il principio costituzionale della responsabilità penale personale ma quello ben più politico del concorso morale. E’ agli atti del processo che ero lontano da Firenze al momento del fatto, che non ero stato tra gli ideatori e gli esecutori materiali della tentata evasione dal carcere delle Murate. Ciò nonostante, ero da considerare a tutti gli effetti responsabile dell’omicidio; per l’esattezza, di essere stato a conoscenza del piano di evasione e di non aver fatto nulla per impedirla, l’evasione evidentemente, non l’omicidio, che non era certo l’obiettivo di quell’azione, ma l’esito tragico di un fatto imprevisto. Una logica perversa che in futuro non sarebbe più stata applicata.

Peraltro, durante il dibattimento in aula, avevo sorpreso i miei stessi giudici rivendicando la giustezza del principio del concorso morale come il metodo più adeguato a descrivere le mie responsabilità di dirigente di Prima Linea, le cui azioni mi sono assunto in toto, che le avessi decise o meno, eseguite o meno, sapute o meno. Senza alcun spirito di autodifesa, intendevo evidenziare la contraddizione nella quale poteva cadere – e secondo molti cadde – un tribunale che applicasse in chiave giuridica il principio della responsabilità morale, per non dire chiaramente politica.

Sono stato condannato in primo grado a trenta anni di carcere, poi ridotti in appello a venticinque, infine dimezzati con l’applicazione della legge sulla dissociazione dal terrorismo e altri benefici di legge. Sono uscito dopo aver scontato dodici anni di carcere e, nel 2000, sono stato completamente riabilitato con sentenza del Tribunale di Roma, riabilitazione richiesta dallo stesso procuratore generale e sostenuta anche da decine di lettere di vittime dei miei reati, tra cui quella che mi ha fatto più piacere del capo della Digos di Firenze.

Avevamo sciolto Prima Linea nei primi anni Ottanta e, nell’86, insieme a moltissimi miei compagni di detenzione, mi ero iscritto al Partito radicale e, dopo poche settimane, il giudice di sorveglianza mi aveva concesso il permesso di uscire dal carcere per recarmi al congresso del partito, dove mi accolsero tra gli altri Enzo Tortora e Mimmo Modugno, parlamentari e presidenti del partito stesso. Era gennaio del 1987 e, davanti ai congressisti riuniti all’Ergife, consegnai simbolicamente Prima Linea, me stesso e la mia storia violenta, al partito della nonviolenza. Non si trattò di un bagno purificatore, di una catarsi nella folla del popolo radicale. Fu un vero e proprio evento politico: l’approdo definitivo alla democrazia e alle sue regole di chi la democrazia e le sue regole le aveva così tragicamente violate. Difficilmente un altro partito avrebbe avuto il coraggio di compiere un fatto al tempo stesso così concreto e simbolico.

Nel 1993, con la mia compagna Mariateresa Di Lascia, già deputata radicale e poi autrice del romanzo “Passaggio in ombra”, Premio Strega postumo del ’95, fondammo Nessuno tocchi Caino, l’associazione radicale che in questi anni ha contribuito a 42 tra abolizioni e moratorie della pena di morte che hanno salvato la vita a migliaia di condannati in varie parti del mondo.

Ora, sono stato eletto deputato della Rosa nel Pugno al Parlamento italiano assumendo un ruolo anche di responsabilità: credo che sia questo un altro fatto politico che può essere letto, non come la vergogna che denuncia il collega Giovanardi, ma – forse, anche – come la parabola felice di una storia, che è storia di cittadinanza democratica e di accoglienza umana e civile di cui, non solo Marco Pannella, ma anche lo Stato italiano può andare fiero… se ha senso l’articolo 27 della nostra Costituzione, se hanno senso le parole lì scritte sulla rieducazione e il reinserimento sociale del condannato.

Se qualcuno, ancora oggi, dopo trenta anni, vuole cristallizzare la mia vita nell’atto criminale di allora (che non ho materialmente commesso) e non tener conto della semplice verità che l’uomo della pena può divenire un uomo diverso da quello del delitto, rischia di non cogliere il senso profondo della giustizia, del carcere e della pena descritto dalla nostra Costituzione.

In uno Stato di diritto, è bene che il luogo del giudizio sia innanzitutto quello dei tribunali e che il tempo della pena sia stabilito secondo legge e Costituzione.

Ho pagato con 12 anni di carcere il conto che lo Stato e la legge italiana mi hanno presentato per ciò che ho fatto o non fatto. Non sono il solo a ritenere di aver compiutamente e consapevolmente pagato – in quel periodo per più versi “emergenziale” – anche l’altrimenti non necessario, il “sovrapprezzo” dovuto a leggi, tribunali, procedure e regole, opzioni politiche che si imposero come necessarie, carceri e detenzione speciali. Da libero, mi è accaduto anche di scontare la pena extra-giudiziale e per me pesantissima che il tribunale della vita, il destino, mi ha voluto riservare con la morte di Mariateresa, uccisa a quaranta anni da un male improvviso e incurabile, sicché ho dovuto far fronte al mio impegno morale, civile e umano inizialmente più solo e poi, grazie a tanti anche di voi, colleghe e colleghi, a portarlo avanti fino al punto in cui siamo di una decisione – ormai prossima, credo – della Assemblea Generale delle Nazioni Unite a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali.

Ora, sono disposto ad accettare anche il giudizio inappellabile di quel severissimo tribunale della storia che è l’opinione pubblica. Quel che non accetto è di rimanere ostaggio perpetuo della memoria, del mio passato e di ciò che ho fatto trenta anni fa.

Signor Presidente della Camera, colleghe e colleghi deputati,

grazie per la attenzione e – ne sono certo – le riflessioni che vorrete dedicare a queste mie considerazioni.

Sergio D’Elia, Deputato della Rosa nel Pugno (pubblicato l'11 giugno 2006 da Controinformazione)

.png)