Per Yaakov Sharett, figlio di uno dei fondatori, Israele è uno Stato criminale che si comporta come quello nazista

- Dettagli

- Visite: 6486

Middle East Eye, 2 febbraio 2020 (trad.ossin)

Per Yaakov Sharett, figlio di uno dei fondatori, Israele è uno Stato criminale che si comporta come quello nazista

Sarah Helm

In una lunga intervista rilasciata a Middle East Eye, il figlio di uno dei fondatori di Israele dice di essersi pentito della colonizzazione del Neguev, negli anni 1940 – e di tutto il progetto sionista

«Mi chiamo Yaakov Sharett. Ho 92 anni. Capita che sia il figlio di mio padre, ma non ne sono responsabile. E’ così».

Yaakov ridacchia e, sotto il berretto di lana, leva lo sguardo verso una foto di suo padre – l’aria orgogliosa, in camicia e cravatta – appesa al muro del suo studio di Tel Aviv. Moshé Sharett fu uno dei padri fondatori di Israele, il suo primo ministro degli Esteri e il suo secondo Primo Ministro dal 1954 al 1955.

Ma non sono venuta per parlare del padre di Yaakov. Sono venuta con le foto di un pozzo che una volta si trovava in un villaggio arabo chiamato Abu Yahiya, nella regione del Neguev, in quella che attualmente è la parte sud di Israele.

Facendo delle ricerche, mi sono recentemente imbattuta in questo pozzo e ho trovato qualcosa sulla storia del villaggio di Abu Yahiya. Ho sentito dire che i Palestinesi che ci vivevano sono stati cacciati durante la guerra del 1948 che ha portato alla creazione di Israele.

Ho anche sentito che alcuni pionieri sionisti, che avevano stabilito un avamposto nei pressi del villaggio prima della guerra del 1948, attingevano l’acqua dal pozzo degli Arabi. Tra questi c’era anche un giovane soldato di nome Yaakov Sharett. Sono venuta quindi a trovare Yaakov nella speranza ch’egli possa condividere con me i suoi ricordi del pozzo, degli abitanti del villaggio e degli eventi del 1948.

Nel 1946, due anni prima della guerra arabo-israeliana, Yaakov e un gruppo di camerati si istallarono nella regione di Abu Yahiya per contribuire a realizzare uno dei peggiori furti di terre perpetrati dai sionisti.

Il giovane soldato Sharett venne nominato mukhtar – o capo – di uno degli undici avamposti ebraici istituiti di nascosto nel Neguev. L’obiettivo era di creare un punto d appoggio ebraico che consentisse a Israele di impadronirsi di quella zona strategica, quando la guerra sarebbe scoppiata.

I progetti di piani di spartizione indicavano il Neguev – dove gli Arabi erano molto più numerosi degli Ebrei – come parte dello Stato arabo, ma gli strateghi ebrei erano determinati ad impossessarsene.

La cosiddetta operazione degli «undici punti» ebbe un enorme successo e, nel corso della guerra, gli Arabi vennero praticamente tutti cacciati, poi il Neguev fu dichiarato parte di Israele.

Per gli audaci pionieri che vi presero parte, avervi partecipato viene considerato un onore. All’inizio, questi ricordi sembrano entusiasmare Yaakov Sharett.

«Ci siamo avviati con pali e filo spinato e abbiamo seguito il sentiero attraverso il wadi [letto di fiume asciutto] di Beer-Sheva», ricorda. Io apro il computer per mostragli le foto del pozzo arabo, diventato oggi un sito turistico israeliano.

«Sì», dice Yaakov stupito. «Lo conoscevo. Conoscevo Abu Yahiya. Un buon uomo. Un Beduino grande e magro dal viso simpatico. Mi ha venduto dell’acqua. Era deliziosa».

Mi chiedo cosa sia stato della gente del villaggio. Fa una pausa. «Quando è arrivata la guerra, gli Arabi sono scappati – sono stati cacciati. Non ricordo bene», spiega, facendo un’altra pausa.

«Sono tornato poi e la zona era praticamente vuota. Vuota! Tranne… », prosegue portando di nuovo lo sguardo sulla foto del pozzo (a destra, quello che resta oggi del pozzo).

«Sapete, quel signore gentile era ancora là. Mi ha chiesto aiuto. Era messo male, molto malato e appena in grado di camminare da solo. Tutti gli altri erano partiti».

Ma Yaakov non lo ha aiutato. «Non ho detto niente. Questo fatto mi affligge davvero. Perché era mio amico», riconosce.

Yaakov sembra sinceramente pentito. «Mi dispiace moltissimo. Che posso dire?»

E nel prosieguo di quella che doveva essere una breve intervista, appare chiaro che Yaakov Sharett non è solo dispiaciuto di quanto ha fatto in Neguev, ma per l’intero progetto sionista.

Dall’Ucraina alla Palestina

Ripercorrendo la storia, Yaakov sembra talvolta più confessarsi che rilasciare un’intervista.

Dopo la guerra del 1948 e la creazione di Israele, Yaakov ha studiato russo negli Stati Uniti e fu poi inviato come diplomatico all’ambasciata di Israele a Mosca, prima di essere espulso dalla Russia, accusato di essere «un propagandista sionista e una spia della CIA».

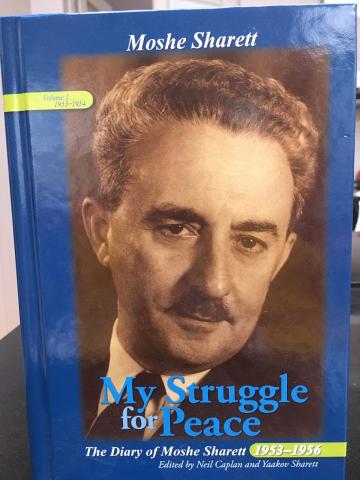

Al ritorno in Israele, ha lavorato come giornalista e, quando è andato in pensione, ha dedicato i suoi ultimi anni alla fondazione del Moshe Sharett Heritage Society, che raccoglie gli articoli e i diari di Sharett, con una sezione in inglese. I diari di Sharett sono stati molto apprezzati, e descritti da un critico come “tra i migliori diari politici mai pubblicati”.

Ritornando, durante l’intervista, continuamente al ruolo centrale svolto da suo padre nella creazione di Israele, si capisce che le idee di Yaakov si sono meglio precisate negli anni che ha trascorso a editare gli scritti di Moshe Sharett. Commentando l’edizione in lingua ebraica, in otto volumi, dei diari, il quotidiano israeliano di centro sinistra Haaretz ha detto che non si correva «il rischio di sopravvalutare la loro importanza per lo studio della storia di Israele».

A inizio di gennaio, la pubblicazione dell’edizione in inglese abbreviata, anch’essa tradotta da Yaakov, intitolata My Struggle for Peace (1953-1956), è stata presentata presso gli Archivi sionisti centrali di Gerusalemme. «E’ l’apice del lavoro della mia vita», afferma Yaakov.

Questo lavoro gli ha provocato sofferenza, tanto più profonda adesso che egli ormai nega la validità di gran parte della «opera della vita» di suo padre – e, come apprendo, anche di suo nonno.

Suo nonno, Jacob Shertok – il nome di origine della famiglia – fu uno dei primi sionisti a mettere piede in Palestina dopo avere lasciato, nel 1882, la sua casa di Kherson, in Ucraina, dopo pogrom russi.

«Sognava di lavorare la terra. La grande idea sionista era di tornare alla terra e abbandonare le attività tradizionali degli ebrei che si erano allontanati dalla terra», racconta.

«Pensavano che, a poco a poco, altri ebrei sarebbero emigrati in Palestina, fino a diventare maggioranza e potessero pretendere uno Stato, che allora chiamavano “patria” per evitare ogni controversia».

Chiedo che cosa il nonno di Yaakov pensava sarebbe stato degli Arabi, che rappresentavano allora circa il 97% della popolazione, contro il 2-3 % degli ebrei.

«Credo pensasse che, più ebrei giungevano, più avrebbero portato la prosperità e più gli Arabi sarebbero stati felici. Non capiva che la gente non vive solo di denaro. Bisognava che noi fossimo la potenza dominante, ma gli Arabi si sarebbero abituati», risponde.

Aggiungendo con un sorriso malinconico: «Ebbene, ci credevano o volevano crederci. La generazione di mio nonno era una generazione di sognatori. Se fossero stati realisti, non sarebbero mai venuti in Palestina. Non è mai stato possibile per una minoranza di sostituire quelli che hanno vissuto in una terra per centinaia di anni. Non potrà funzionare mai», dice.

Quattro anni dopo, Jacob si pentì d’essere emigrato e ritornò in Russia, non a causa dell’ostilità dei Palestinesi – il numero di ebrei era ancora minimo – ma perché qui non poteva guadagnarsi la vita.

Molti dei primissimi coloni in Palestina hanno trovato il lavoro della terra molto più duro di quanto avessero mai immaginato, e spesso sono rientrati in Russia per disperazione. Ma nel 1902, dopo altri pogrom, Jacob Sharett tornava in Palestina, questa volta con una famiglia cui apparteneva anche Moshé, all’epoca di otto anni.

I Palestinesi erano ancora – per la gran parte – accoglienti verso gli Ebrei perché la minaccia del sionismo era percepita debolmente. Un componente della prospera famiglia Husseini, partito per l’estero, propose perfino al nonno di Yaakov di affittargli una casa nel villaggio di Ein Siniya, oggi nella Cisgiordania occupata.

Per due anni, il nonno di Shertok vi ha vissuto come un notabile arabo, e i suoi figli frequentavano una scuola palestinese. «Mio padre faceva il pastore, studiava l’arabo e viveva in generale come un Arabo», racconta Yaakov.

Il sentimento di essere minoranza

Ma il progetto dei sionisti era di vivere come ebrei, e quindi la famiglia non ha tardato a trasferirsi nel centro ebraico di Tel Aviv allora in piena espansione, mentre Mosché rapidamente affinava tutte le sue competenze – soprattutto studiando diritto ottomano a Istanbul – allo scopo di fare avanzare il progetto sionista.

Grazie alla Dichiarazione di Balfour del 1917, che prometteva una patria ebraica in Palestina e avviava la dominazione coloniale britannica, il progetto di uno Stato totalmente ebraico sembrava oramai realizzabile e, nel corso dei due decenni seguenti, Moshé Sharett ha contribuito a progettarlo, diventando membro importantissimo dell’Agenzia ebraica, il futuro governo dello Stato.

Al centro di questo progetto c’era la creazione di una maggiorana ebraica e l’appropriazione di quanta più terra possibile, finalità per la quale Sharett ha lavorato in stretto contatto col suo alleato David Ben Gourion. L’immigrazione è cresciuta e sono state acquistate terre, in genere da proprietari arabi assenti.

I rapidi cambiamenti provocarono la rivolta palestinese del 1936, brutalmente schiacciata dai Britannici. Alla luce di questa rivolta, il futuro Primo Ministro non ha mai dubitato della fattibilità di uno Stato ebraico?

«No», risponde Yaakov. I dirigenti «ritenevano ancora di avere tante giustificazioni quanto alla loro idea di sionismo. Ricordi che essi ragionavano in quanto ebrei e si giustificavano pensando che erano stati ovunque minoranza nei paesi dove avevano vissuto.

«Mio padre diceva: “Dovunque vi sia una minoranza, ognuno dei suoi componenti ha sempre un bastone e uno zaino pronti nell’armadio”. Sa bene infatti che potrà venire una brutta giornata e che sarà costretto a partire. La priorità quindi è stata sempre di creare una maggioranza e di sbarazzarsi per sempre di questo sentimento di essere minoranza.

«Mio padre e gli altri pensavano ancora che la maggior parte degli Arabi avrebbero venduto il loro onore nazionale in cambio del cibo che avremmo loro dato. Era un bel sogno, ma a spese di altri. E chiunque non fosse d’accordo era considerato un traditore».

Un volontario diventato mukhtar

All’inizio degli anni 1940, l’adolescente Yaakov non dubitava affatto delle idee di suo padre. Al contrario.

«Devo dire che quando facevo parte del Movimento della gioventù sionista, si faceva a piedi il giro dei villaggi arabi, si vedeva un villaggio arabo e si imparava il suo nome ebraico come nella Bibbia», continua. «Sentivamo allora che il tempo non l’aveva separato da noi. Io non sono mai stato osservante, ma è quello che sentivo».

Nel 1939 scoppiò la Seconda Guerra mondiale e diversi giovani ebrei in Palestina si arruolarono nella Brigata ebraica dell’esercito britannico in Europa. La Brigata ebraica era un’idea del padre di Yaakov e, quando compì 17 anni, anche Yaakov si arruolò volontario nel 1944. Ma qualche mese dopo – nell’aprile 1945 – la guerra finì ed era troppo tardi perché Yaakov potesse essere impegnato in qualche operazione.

Rientrando in Palestina, questi giovani soldati ebraici che avevano combattuto in Europa erano pronti a combattere in quella che molti sapevano sarebbe arrivata poi: una nuova guerra in Palestina per creare lo Stato di Israele. Yaakov – che non si era evidentemente ancora reso conto che il sionismo operava «a danno di altri» – accettò volentieri di fare la sua parte.

Aveva oramai 19 anni, venne nominato mukhtar – o capo di villaggio – ebraico in un avamposto quasi militare nel Neguev, un territorio arido a mala pena colonizzato dagli ebrei.

«All’epoca non pensavo molto alla politica. Costruire questa colonia era letteralmente il nostro sogno», riconosce.

Sua moglie Rena si unisce a noi. Seduta su di uno sgabello, annuisce col capo. Anche Rena Sharett era una sionista entusiasta che, nel 1946, rivendicava il Neguev.

Prima del 1948, il Neguev comprendeva il distretto amministrativo britannico di Beer-Sheva (Bir al-Sabaa in arabo) e il distretto di Gaza, che insieme erano la metà della terra di Palestina. Confinando col mar Morto e il Golfo di Aqaba, questo territorio disponeva di un accesso vitale al mare.

Non meraviglia quindi che i sionisti, che erano riusciti fino ad allora ad acquistare solo il 6% delle terre palestinesi, abbiano dunque deciso di impossessarsene.

Però, dato che nel Neguev vivevano circa 250.000 Arabi ripartiti in 247 villaggi, mentre gli ebrei erano circa 500, in tre piccoli avamposti, il piano di spartizione anglo-statunitense della Palestina tra Ebrei e Palestinesi, assegnava la regione del Neguev al futuro Stato palestinese.

Una interdizione di nuove colonie decisa dai Britannici aveva contribuito a ostacolare il tentativo dei sionisti di modificare lo status quo. Gli Arabi si erano sempre opposti a qualsiasi progetto che destinasse i Palestinesi ad essere «una maggiorana autoctona vivente sul suo territorio ancestrale, trasformata da un giorno all’altro in una minoranza sottoposta ad una dominazione straniera», nella sintesi fatta dallo storico palestinese Walid Khalidi.

Ma, alla fine del 1946, con un nuovo piano di spartizione delle Nazioni Unite in preparazione, i dirigenti sionisti sapevano che sarebbe stato ora o mai più per il Neguev.

Ora o mai più

Venne dunque lanciato il piano degli «undici punti». Le nuove colonie non solo dovevano rafforzare la presenza ebraica, ma anche servire da basi militari quando la guerra – diventata inevitabile – sarebbe scoppiata.

Tutto doveva essere fatto in segreto a causa della interdizione britannica e si decise di erigere gli avamposti nella nottata del 5 ottobre, subito dopo Yom Kippour. «I Britannici non si sarebbero mai aspettati che gli ebrei lo facessero la notte dopo Yom Kippour», ricorda Yaakov.

«Ricordo quando raggiungemmo il nostro angolo di terra sulla cima di una collina arida. Era ancora notte, ma abbiamo battuto i pali e presto ci siamo ritrovati all’interno della nostra recinzione. All’alba, sono arrivati dei camion con una caserma prefabbricata. E’ stata una vera impresa. Abbiamo lavorato come matti. Ah! Non lo dimenticherò mai».

Oltre la loro recinzione, i coloni inizialmente non videro nessun Arabo, ma poi hanno intravisto le tende del villaggio di Abu Yahiya e qualche «capanna sporca», come racconta Yaakov.

Hanno chiesto l’acqua agli Arabi. «Raccoglievo l’acqua per la colonia ogni giorno in quel pozzo col mio camion; è così che sono diventato amico di Abu Yahiya», spiega.

Con quelle poche parole di arabo che conosceva, ha chiacchierato anche con altre persone: «Piaceva loro parlare. Era quando avevo del lavoro da fare», racconta ridendo. «Non credo fossero felici della nostra presenza, ma erano in pace con noi. Non c’era inimicizia».

Un altro capo arabo locale provvedeva alla loro sicurezza in cambio di un piccolo pagamento. «Era una specie d’accordo che avevamo con lui. Svolgeva compiti di guardiano e, ogni mese, si avvicinava alla recinzione e restava seduto là senza muoversi – sembrava un piccolo fascio di vestiti», ricorda Yaakov, con un ampio sorriso.

«Aspettava di essere pagato, io gli stringevo la mano e gli facevo firmare col suo pollice una specie di ricevuta di pagamento da rimettere alle autorità di Tel Aviv, che mi davano allora il soldi per il mese successivo. Era la mia unica vera responsabilità in quanto mukhtar», afferma Yaakov, aggiungendo che tutti sapevano che aveva ottenuto quel ruolo di capo solo perché era figlio di suo padre.

Diventata una personalità politica di primo piano, Moshé Sharett aveva una reputazione di moderato e, a tal titolo, era visto male da certi adepti della linea dura in seno all’esercito.

I nuovi avamposti del deserto del Neguev erano stati in gran parte concepiti come centri di raccolta di informazioni sugli Arabi e Yaakov pensa che fosse a probabilmente a causa di suo padre che anche lui suscitava diffidenza e veniva escluso dalla elaborazione di piani militari.

«Invece di questo, io ho davvero svolto compiti di uomo tuttofare» – guidava, raccoglieva l’acqua, acquistava carburante a Gaza o a Beer-Sheva. Sembra provare nostalgia della libertà che gli assicurava questo paesaggio arido, anche se i i coloni rientravano sempre all’interno delle recinzioni di notte.

Ha conosciuto altri villaggi arabi, come Burayr, «che è sempre stato ostile, non so perché»; la maggior parte erano però amichevoli, soprattutto un villaggio chiamato Huj. «Passavo spesso per Huj e conoscevo bene il villaggio».

Durante la guerra del 1948, gli abitanti di Huj hanno concluso con le autorità ebraiche un accordo scritto che li autorizzava a restare, ma poi anche loro sono stati cacciati come gli abitanti degli altri 247 villaggi della regione, principalmente verso Gaza. I Palestinesi hanno chiamato queste espulsioni la loro Nakba, o «catastrofe».

Chiedo a Yaakov dei ricordi sulla cacciata degli Arabi nel maggio 1948. Egli era però assente in quell’’epoca perché il fratello di Rena era rimasto ucciso in combattimento più a est e la coppia aveva raggiunto quindi la famiglia.

Dico a Yaakov di avere incontrato dei sopravvissuti del clan Abu Yahiya, che hanno raccontato di essere stati condotti da soldati ebrei lungo il wadi di Beer-Sheva, dove gli uomini sono stati separati dalle donne e alcuni sono stati abbattuti, mentre gli altri sono stati espulsi.

«Non so come, ma non ho ricordi di questo», confessa Yaakov. Ma scavando nella memoria, improvvisamente si ricorda di altre atrocità, soprattutto i fatti di Burayr, il villaggio ostile dove, nel maggio 1948, vi fu un massacro nel corso del quale vennero uccisi da 70 a 100 abitanti, secondo i ricordi dei sopravvissuti e degli storici palestinesi.

«Uno dei nostri ragazzi ha partecipato alla presa di Burayr. Ricordo che raccontò che, quando arrivò, gli Arabi erano già quasi tutti scappati e che lui aprì la porta di una casa dove ha visto un vecchio, allora l’ha ucciso. Ha provato piacere ad abbatterlo», racconta.

Al momento della presa di Beer-Sheva nell’ottobre 1948, Yaakov era già tornato al suo avamposto vicino, che portava adesso il nome ebraico di Hatzerim.

«Seppi che i nostri ragazzi avevano guidato l’esercito fino alla città», precisa. «Conoscevamo molto bene la regione e potevamo guidarlo attraverso i wadi».

Dopo la presa di Beer-Sheva, Yaakov vi ha condotto i suoi compagni in camion per dare un’occhiata: «Era vuoto, completamente vuoto». La totalità della popolazione, vale a dire circa 5 000 persone, era stata scacciata e deportata a Gaza su dei camion.

Ho sentito dire che c’erano stati dei saccheggi. «Sì», concede. «Abbiamo preso molte cose nelle case abbandonate. Abbiamo preso tutto quello che abbiamo potuto – mobili, radio, utensili. Non per noi, ma per il kibbutz. Dopo tutto, Beer-Sheva era vuota e non apparteneva più a nessuno».

Cosa ne pensava? «Ancora una volta, devo confessare che non mi preoccupavo di pensare molto all’epoca. Eravamo orgogliosi di occupare Beer-Sheva. Anche se devo ammettere che avevamo tanti amici lì, prima».

Yaakov afferma di non ricordare se abbia anche lui partecipato al saccheggio: «Probabilmente sì, Ero uno di loro. Eravamo felicissimi. Se non le avessimo prese noi, qualcun altro lo avrebbe fatto. Non ci sentivamo in dovere di restituirle, Gli Arabi non sarebbero tornati».

Che pensa adesso? Fa una pausa. «Non ci pensammo all’epoca. Infatti mio padre disse che non sarebbero tornati (gli Arabi). Mio padre aveva dei valori morali. Io non credo che abbia contribuito a dare l’ordine di espellere gli Arabi. E’ stato Ben Gourion. Non Sharett. Ma l’ha accettato come fatto compiuto. Io penso si rendesse conto che qualcosa non andava, ma non si è opposto», spiega.

«Dopo la guerra, mio padre disse, in occasione di una conferenza, che non c’era bisogno di aver vissuto due anni isolato in un villaggio [riferendosi alla sua infanzia a Ein Siniya] per rendersi conto che gli Arabi sono esseri umani. E’ un tipo di frase che non uscirebbe dalla bocca di alcun altro leader ebraico… era mio padre».

Quindi, come confessandosi anche a nome di suo padre, Yaakov aggiunge: «Ma devo essere sincero, mio padre diceva cose crudeli sui rifugiati. Era contrario al loro ritorno, in questo era d’accordo con Ben Gourion».

Moshé Dayan era molto più crudele di Sharett. Nominato dopo la guerra capo di gabinetto di David Ben Gourion, il primo Primo Ministro di Israele, Dayan si proponeva di mantenere i rifugiati del Neguev e tante altre persone «prigioniere» dietro le linee di armistizio di Gaza.

Nel 1956, un rifugiato di Gaza uccise un colono israeliano, Roi Rotberg, e, in occasione dei suoi funerali, Dayan pronunciò un celebre elogio funebre che invitava gli Israeliani ad accettare una volta per tutte l’idea che gli Arabi non sarebbero mai vissuti in pace al loro fianco. Ne ha spiegato la ragione: gli Arabi erano stati espulsi dalle loro case, che erano oramai abitate da ebrei.

Ma Dayan ha invitato gli ebrei a rispondere, non cercando un compromesso, ma osservando «l’odio che consuma e riempie la vita degli Arabi che vivono attorno a noi [tenendoci sempre] pronti e armati, duri e tenaci».

Questo discorso colpì profondamente Yaakov Sharett. «Dissi che era un discorso fascista. Diceva alla gente di vivere con la spada», ricorda. Moshé Sharett, che all’epoca era ministro per gli affari esteri, era fautore di un compromesso da raggiungere con le armi della diplomazia, e per questo era considerato un «debole».

Ma fu solo nel 1967, quando ha cominciato a lavorare come giornalista per il giornale israeliano centrista Maariv, che Yaakov perse la sua fede nel sionismo.

«Erano maggioranza»

Durante la guerra israelo-araba del 1967, Israele si è impossessata di ancora più terre, stavolta in Cisgiordania, a Gerusalemme est e nella striscia di Gaza, dove è stata imposta una occupazione militare ai Palestinesi che, stavolta, non erano scappati.

Visitando la Cisgiordania, Sharett ha osservato i volti stupefatti ma ribelli degli Arabi e si è sentito ancora più «a disagio», soprattutto quando è andato nel villaggio di Ein Siniya, l’ex villaggio della sua famiglia, di cui suo padre allora morto parlava con tanto affetto. Fu là che da bambino Moshé faceva il pastore e aveva imparato «che gli Arabi sono esseri umani», come ha detto più tardi Moshé Sharett in un discorso.

«Gli abitanti del villaggio erano ancora sotto il primo shock dell’occupazione. Si rendevano conto che gli ebrei erano oramai la potenza dominante, ma non mostravano sentimenti di odio. Era gente semplice. E ricordo che diversi abitanti si sono raccolti intorno a noi e ci hanno sorriso dicendo che si ricordavano della mia famiglia e della casa in cui viveva. Ci siamo scambiati dei sorrisi e poi io sono partito. Non sono più ritornato. Non amavo questa occupazione e non volevo andarci come un padrone», confida.

«Ha mai sentito l’espressione ‘sparare e piangere’’ ? », chiede allargandosi in un sorriso nostalgico. Mi spiega che questa espressione si riferisce agli Israeliani che, dopo avere combattuto in Cisgiordania nel 1967, avevano provato vergogna, ma accettato i risultati.

«Ma io non volevo avere più niente a che fare con questa occupazione. Era il mio modo di non identificarmi con essa. Mi deprimeva, ne provavo vergogna».

I volti degli abitanti di Ein Siniya rivelavano un’altra cosa: «Ho visto nella loro aria di sfida che essi avevano ancora il sentimento di essere maggioranza. Mio padre diceva che la guerra provoca sempre ondate di rifugiati. Ma non si rendeva conto che, di solito, quelli che fuggono sono le minoranze. Nel 1948, erano la maggiorana, e allora non rinunceranno mai a tornare. E’ il nostro problema.

«Ma ho avuto bisogno di anni per capire che cosa era la Nakba e che la Nakba non è cominciata nel 1967 ma nel 1948. Bisogna che lo capiamo».

Rena interviene nella conversazione. «Nel 1948, erano o loro, o noi. Una questione di vita o di morte. Questa è la differenza», afferma.

«Su questo punto non siamo d’accordo», concede Yaakov. «Mia moglie ha perso suo fratello nel 1948. Vede le cose in maniera diversa».

«Partirei domani»

Oramai vecchio, Yaakov risale ancora più indietro nel tempo, esaminando i problemi del sionismo fin dal suo sorgere.

«Adesso, a 92 anni, mi rendo conto che la storia è cominciata con la stessa idea del sionismo, che era una utopia. Doveva salvare vite ebraiche, ma a spese del popolo che abitava la Palestina in quell’epoca. Il conflitto era inevitabile fin dall’inizio»

Gli chiedo se si consideri un antisionista. «Non sono un antisionista, ma non sono un sionista», dice volgendosi verso Rena, forse per vedere se lo disapprovi – sua moglie ha opinioni meno radicali.

Sul muro, accanto alla foto di suo padre, ci sono le foto dei loro figli e nipoti; due nipoti di Yaakov sono emigrate negli Stati Uniti. «Non ho timore di dire che sono felice che si trovino laggiù e non qui», afferma.

Gli chiedo se abbia «uno zaino e un bastone» pronti per raggiungerle. Dopo tutto, per come la pensa, lo stesso Yaakov fa parte oramai di una minoranza – una piccola minoranza – rispetto alla maggioranza di ebrei di destra qui in Israele.

Ed oltre ad essere «prigioniero» ideologicamente, lo è anche fisicamente. Parla di come può a mala pena spostarsi in Israele. Non vuole andare a Gerusalemme che, secondo lui, è diventata un feudo di ebrei religiosi ultra-ortodossi.

«E’ una delle catastrofi più terribili. Quando eravamo giovani pensavamo che la religione andava sparendo». Non desidera più tornare nel suo amato Neguev, perché è stato da molto tempo colonizzato da nuove generazioni di ebrei «che non hanno alcuna empatia per gli Arabi».

Riesce ancora a «respirare» a Tel Aviv e gli piace correre sullo scooter a tutta velocità, e dice che anche qui ha l’impressione di vivere in una «bolla». Ridacchia di nuovo.

«La chiamo la bolla Haaretz», spiegando che si riferisce a un gruppo di persone di sinistra che legge il giornale liberal Haaretz. «Ma i componenti di questo clan non hanno alcun legame tra di loro, se non il fatto che il quotidiano esprime più o meno le loro opinioni. E’ l’ultimo bastione. E questo mi dispiace davvero… E’ vero che non mi sento a casa mia qui».

Yaakov pensa sempre di andarsene. Se altri membri della famiglia lo seguiranno, lo farà.

«Guardi. Quando lei mi ci fa pensare, mi viene da dire che partirò domani. Migliaia di persone già lo fanno, la maggior parte ha due passaporti. Abbiamo il peggior governo di sempre, quello di Bibi Netanyahu», sostiene.

«Viviamo con la spada, come consigliava Dayan… come se fossimo costretti a fare di Israele una specie di cittadella assediata, ma io non credo sia possibile vivere per sempre con la spada».

Gli chiedo come vede il futuro dei Palestinesi.

«Che posso dire? E’ qualcosa che mi affligge veramente. E non ho timore di dire che il trattamento oggi riservato ai Palestinesi è degno dei nazisti. Noi non abbiamo camere a gas, ovviamente, ma la mentalità è la stessa. E’ odio razziale. Sono trattati come subumani», afferma.

Yaakov è consapevole del fatto che, per quanto ebreo, sarà egualmente accusato di «antisemitismo» dicendo cose del genere, ma lui è convinto che Israele sia «uno Stato criminale».

«So che, dicendo queste cose, mi bolleranno come un ebreo antisemita. Ma io non posso sostenere ciecamente il mio paese, che abbia torto o ragione. E Israele non deve essere al riparo delle critiche. E’ fondamentale tenere distinti l’antisemitismo dalla critica verso Israele. Per essere sinceri, sono sorpreso di come, nel 2019, il mondo esterno accetti acriticamente la propaganda israeliana. Non so davvero perché l’accetti», sostiene.

«E ricordi che l’obiettivo del sionismo era di liberare gli ebrei dalla maledizione dell’antisemitismo, donando loro uno Stato. Ma oggi, lo Stato ebraico, a causa dei suoi comportamenti criminali, è una delle cause più gravi di questa maledizione».

Che cosa prevede per lo Stato ebraico? «Glielo dirò, non ho timore di dirlo. Verrà il momento – e potrebbe essere anche domani – che vi sarà una conflagrazione, forse con Hezbollah… una grande catastrofe in una forma o in un’altra che distruggerà migliaia di case ebraiche.

«E noi bombarderemo Beirut, ma privare i Libanesi delle loro case non aiuterà l’ebreo che perde la sua casa né la sua famiglia, quindi la gente non avrà più alcun motivo di restare qui. Tutti gli Israeliani razionali dovranno allora andarsene.

«Non sarà necessariamente Hezbollah. La catastrofe potrebbe essere il forte predominio della nostra destra. Tutte le leggi varate dalla Knesset attualmente sono leggi fasciste. Non c’è soluzione. Israele diventerà uno Stato paria», dice.

Suggerisco che gli USA e l’Europa certamente non tratteranno mai Israele come uno Stato paria, ma Yaakov non è dello stesso avviso: «Il loro appoggio è dovuto soprattutto alla vergogna dell’olocausto. Ma questi sentimenti di colpa si indeboliranno nelle prossime generazioni», ritiene.

Chiedo a Yaakov cosa avrebbe detto suo padre se lo avesse sentito pronunciare queste parole. Rena riconosce di non avere mai inteso prima Yaakov parlare in questo modo. I suoi occhi guizzano sotto il berretto.

«Penso che mio padre sarebbe costretto ad essere d’accordo con me. E’ rimasto sionista fino alla fine, ma penso si sia reso conto che c’era qualcosa che non andava. Talvolta, mi dico che aveva troppo senso morale per poter accettare tutto quello che succede qui», dice.

«Ma è deludente che non sia arrivato alle conclusioni cui è arrivato il figlio, Non gliene voglio per questo. Lui ha bevuto il sionismo nel latte di sua madre. Se fosse vissuto fino alla mia età – io ho 92 anni, lui è morto a 71 anni –, forse avrebbe visto le cose come le vedo io. Non so».

Mi alzo per andarmene e riprendo il mio computer, che mostra nuovamente la foto del pozzo di Abu Yahiya. Il nostro colloquio è stato ossessionato non solo dalla figura di Moshé Sharett, ma anche dall’immagine di questo «Beduino grande e magro, dal viso simpatico» che Yaakov vide, l’ultima volta, sofferente e solo.

«Devo dirle che l’immagine di questo gentile signore mi torna a volte in mente», confida Yaakov, che mi accompagna fino alla strada. Afferrando il suo scooter, mi saluta allegramente e si lancia nel traffico di Tel Aviv.

| Ossin pubblica articoli che considera onesti, intelligenti e ben documentati. Ciò non significa che ne condivida necessariamente il contenuto. Solo, ne ritiene utile la lettura |

.png)